Kooperation mit der Universität Bremen und dem IKFK

Das MSI als kooperierendes Gefüge

-

Dr. Kathrin Heinz

Leiterin und Geschäftsführerin, Vorstand des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & GenderDr. Kathrin Heinz

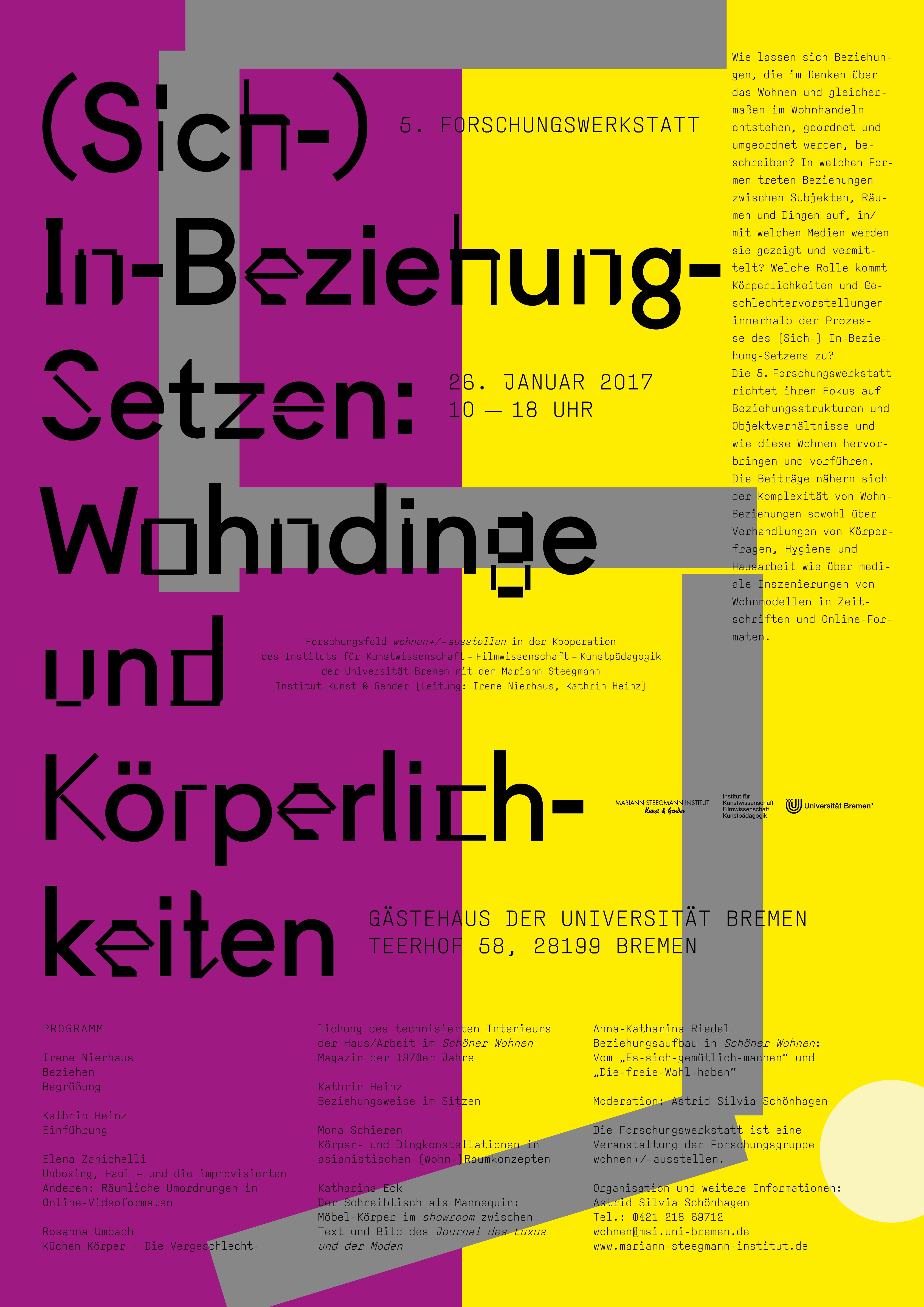

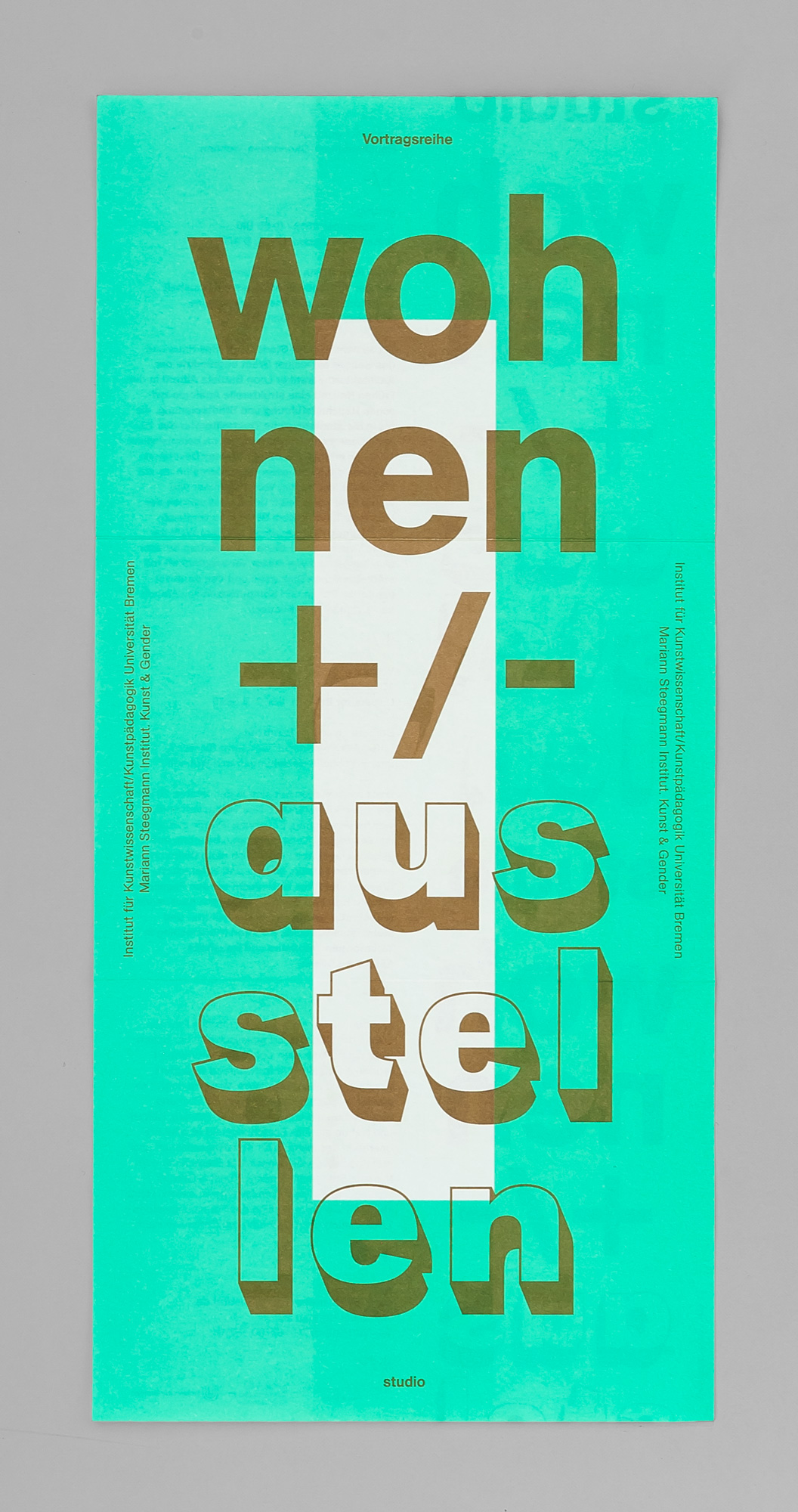

Kathrin Heinz (Dr. phil.) ist Kunstwissenschaftlerin. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (MSI) sowie Leiterin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK) an der Universität Bremen. Gemeinsam mit Irene Nierhaus gibt sie die Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen (transcript) heraus. Seit 2005 ist sie Mitherausgeberin der Fachzeitschrift FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.

ForschungsschwerpunkteSchwerpunkte in Forschung und Lehre beziehen sich auf die Kunst- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Konzeptionen von Künstler*innenschaft in der Moderne, Wohn- und Geschlechterforschung.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Heldische Konstruktionen. Von Wassily Kandinskys Reitern, Rittern und heiligem Georg, Bielefeld: transcript 2015.

Herausgaben

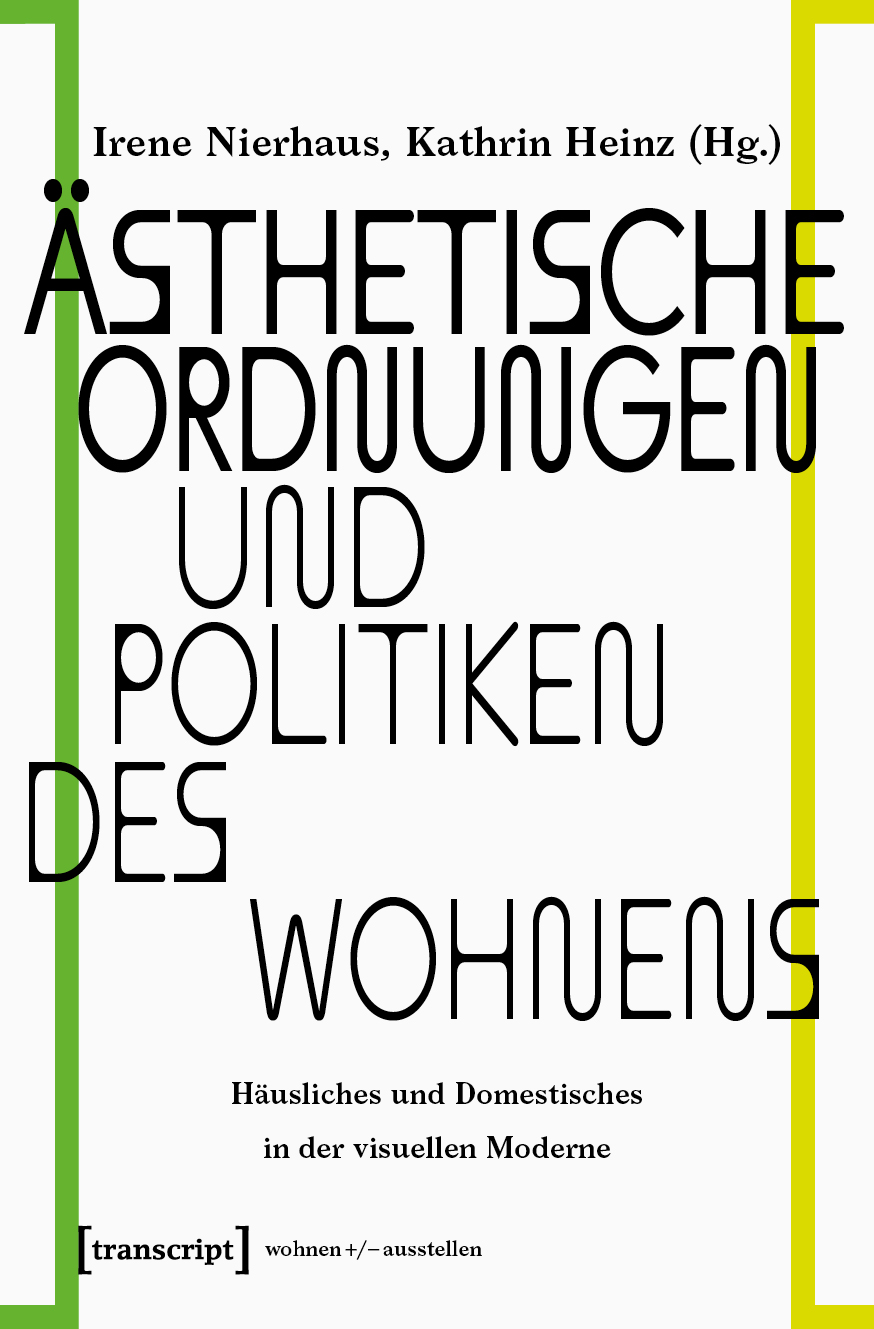

Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus. Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 7).

Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Johanna Hartmann und Christiane Keim. Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).

Zeichen/Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, hg. gemeinsam mit Sigrid Adorf. Bielefeld: transcript 2019.

Aufsätze

Saint Georges, madones et autres objets. Au plus près des natures mortes de Gabriele Münter,

in: Ausst.-Kat. Gabriele Münter : Peindre sans détours, hg. Isabelle Jansen, Hélène Leroy, Anne-Lise Weidmann, Paris-Musées 2025, S. 114-121.„They smell the same!“ Verhängnisvolle Wohnverhältnisse in Bong Joon-hos PARASITE (2019), in: Drehli Robnik, Joachim Schätz (Hg.): Gewohnte Gewalt. Häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino, Wien: Sonderzahl 2022, S. 251–255.

GeWOHNte Seiten: Blättern, Einrichten, Kombinieren. Gestaltung als Wissenspraxis. In: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021, S. 44–81. (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Rein ins Haus. Raumverhältnisse und Wohnbeziehungen an stillen Orten, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021, S. 339–365 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).

An dünnen Fäden: Raumarbeiten und Wohndinge, in: Suse Itzel (Hg.): Suse Itzel Auflösungen, Künstlerinnenbuch, 2020, S. 97–105.

Von ausgeschnittenen Möbeln und eingeklebten Gefäßen. Zur Edition von Mia Unverzagt, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Heft Nr. 64, 2018, S. 108–113.

Bezugssystem Matratze [Denkausschnitte], in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, Bielefeld: transcript 2016, S. 41–55 (Schriftenreihe wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).

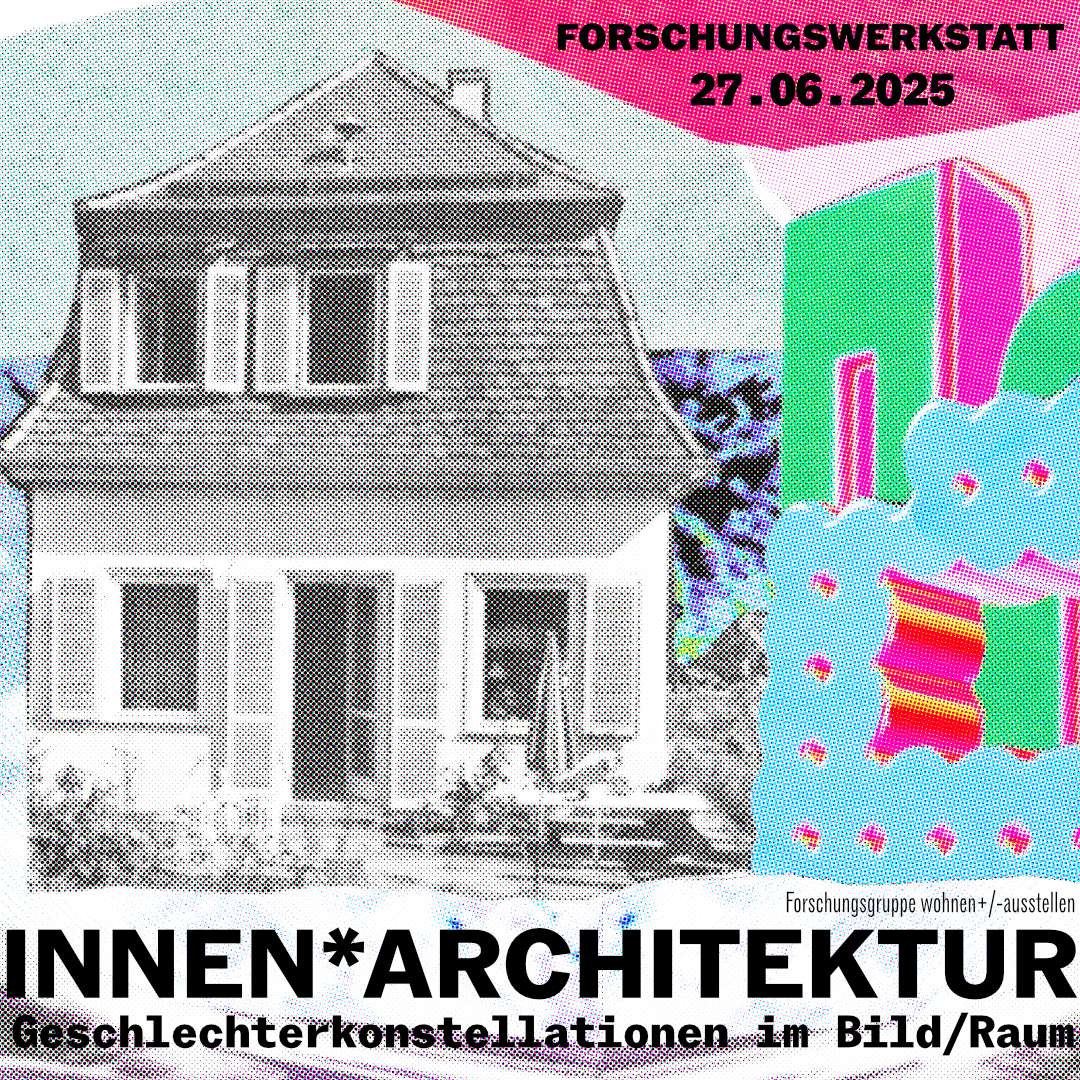

ProjekteForschungsfeld wohnen+/-ausstellen (Leitung)

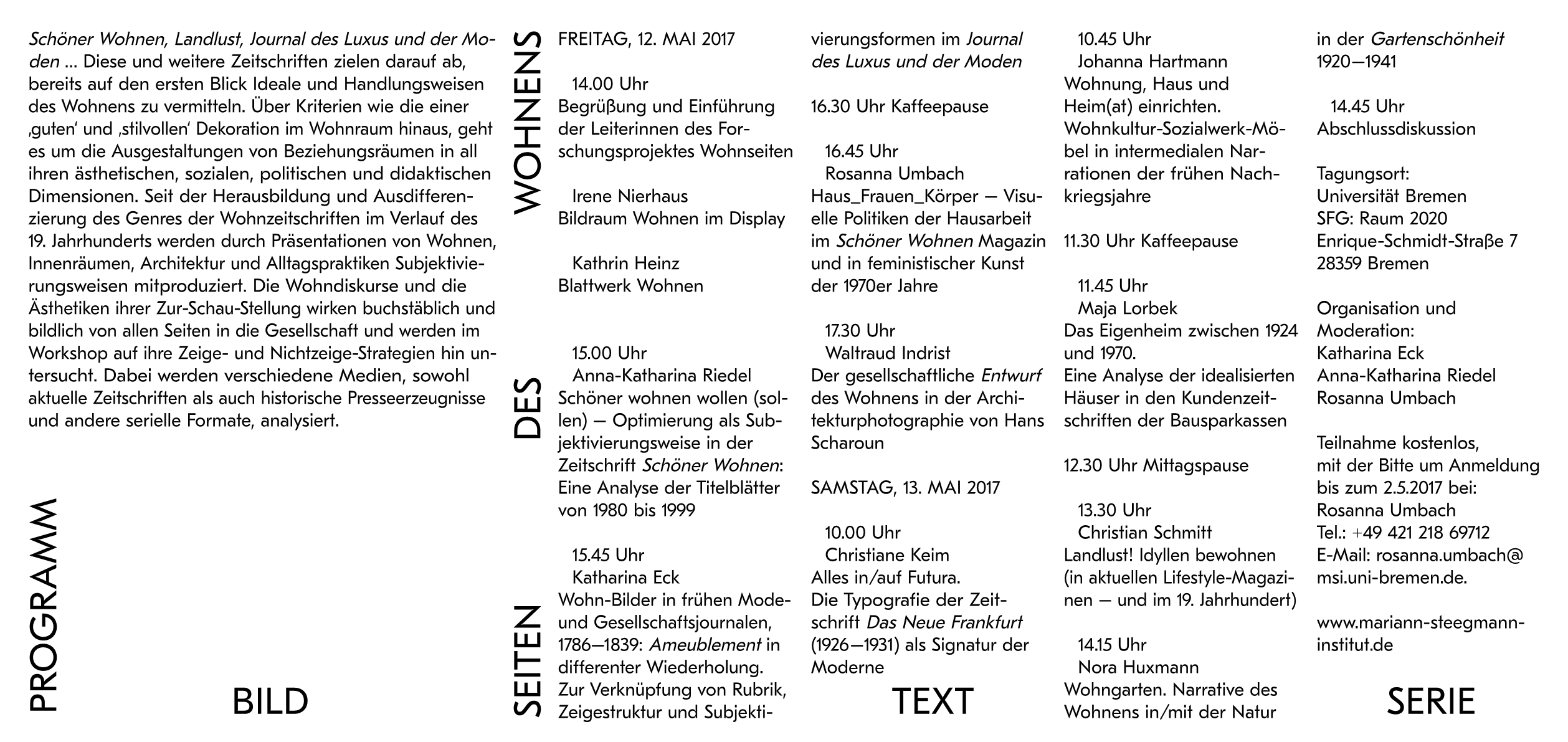

Forschungsprojekt Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen (Leitung, gemeinsam mit Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus)

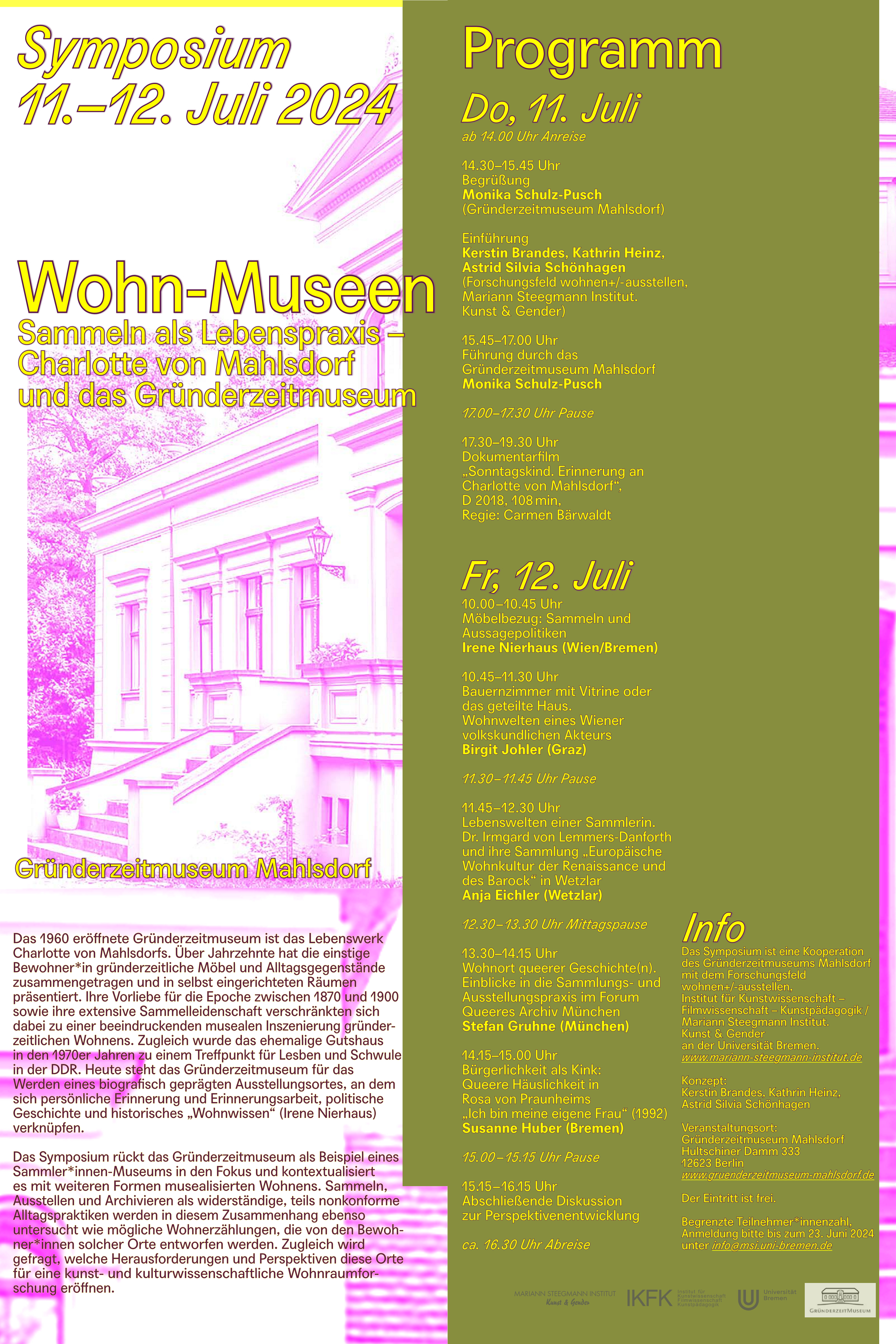

Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Symposium, 11./12. Juli 2024, Mahlsdorf (Leitung, gemeinsam mit Prof. Dr. Kerstin Brandes und Astrid Silvia Schönhagen M.A.)

Forschungsprojekt Künstler*innen haushalten. Wohnen als ästhetische und epistemische Praxis (AT)

MitgliedschaftenUlmer Verein - Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.

Frauen Kunst Wissenschaft e.V. (Vorstand), Trägerverein von FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur

Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK

Museumsfreunde Weserburg (Vorstand)

GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst

Kunstverein Bremen

Blaumeier-Atelier (Fördermitgliedschaft)

Vorträge(Auswahl)

Wohnen in Bildern: Gabriele Münters Räume

Vortrag anlässlich der Buchpräsentation Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023), Akademie der bildenden Künste Wien, 09.04.2024.(Sich) Raum nehmen. Wohnpolitiken und Geschlechterverhältnisse

Vortrag am Institut für Architekturbezogene Kunst, TU Braunschweig, 19.05.2022.Studio-Gespräch bei buten un binnen

am 26.3.2022 zum Thema Wohnen anlässlich der Wochenserie Zeig mir, wie du wohnst. URL:

https://www.butenunbinnen.de/videos/talk-mariann-steegmann-institut-kathrin-heinz-100.htmlGerahmtes Wohnen

Einführung zur Internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur, Universität Bremen, Onlineveranstaltung, 18.–20.6.2021.Wie Kunstgeschichte erzählen? Gabriele Münter retrospektiv

Vortrag im Sophiensalon am Forschungszentrum Musik und Gender, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 24.4.2019.Gemalte Geschichten und andere Rahmungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter

Vortrag in der Reihe KunstBewusst, Museum Ludwig Köln, 11.12.2018Über Bildfindungen und Objektanordnungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter

Vortrag bei Ein Symposium für Gabriele Münter, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 23.–24.2.2018.Verdeckte Einschreibungen – Körper/Dinge und andere Wohnbedürfnisse

Vortrag bei Wie Wohnen? Interdisziplinäres Arbeitstreffen an der Schnittstelle von Mode, Kunst, Textildesign und Medien, Universität Paderborn, 2.2.2018. -

Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (bis März 2021), Vorstand (beratend)Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Irene Nierhaus, bis 2021 Professorin für Kunstwissenschaft und ästhetische Theorie an der Universität Bremen und Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender in Kooperation mit der Universität Bremen. Gründungsprofessorin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen und der gleichnamigen Schriftenreihe bei transcript mit Kathrin Heinz. Seit 2012 im Beirat der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur. Seit seit 2021 Vorsitzende der Mariann-Steegmann-Stiftung Deutschland und seit 2023 Mitglied des Universitätsrates der AAU-Universität Klagenfurt. Mitglied des Wohnprojektes Gleis 21 Wien.

ForschungsschwerpunkteForschungen zur visuellen und räumlichen Kultur, insbesondere zu Beziehungen zwischen Kunst, Architektur und bildnerischen Medien des 19. und 20. Jahrhunderts wie der Gegenwart. Wohnen wird als zentrale Kategorie gesellschaftlicher Raumbildung und entsprechendes Prozessgefüge von Bild, Raum und Subjekten untersucht. Der Fokus liegt auf Geschichte, Gesellschaftspolitik und dem Konzeptiven des Wohnens in verschiedenen Formen und Formaten des Visuellen.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Arch6: Raum, Geschlecht, Architektur, Wien: Sonderzahl 1999.

Herausgaben

Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und Visueller Kultur der Moderne, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2020 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 7).

Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2016 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).

Aufsätze

Das eingerichtete Leben: Zu Zeige- und Bildpolitiken des Wohnens im Roten Wien, in: ARCH+ Zeitschrift für Architektur und Urbanismus, Heft 244 Wien – Das Ende des Wohnbaus (als Typologie), 2021, S. 78-83.

Wohnen. Domestisches, Wohnwissen und Schau_Platz: Kulturanalysen zum Gesellschaftlichen des Ein_Richtens: Theoretische Prolegomena für eine kunstwissenschaftliche Wohnforschung, in: Sigrid Adorf, Kathrin Heinz (Hg.): Zeichen/ Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, Bielefeld: transcript 2019, S. 131–146.

Vollständige Liste unter: https://www.uni-bremen.de/kunst/personen/prof-dr-irene-nierhaus/

ProjekteWohnen als politische und ästhetische Gestaltung von Leben. Zu sozialen, kulturellen und medialen Positionen des Bewohnens als dem umfangreichsten gesellschaftlichen Raumhandlungsgefüge (AT)

Buchprojekt, das Wohnen als konzeptives Feld von Beziehungen und Diskursen zwischen Räumlichkeiten, Visuellem, Subjektivierungen und Vergemeinschaftungen untersucht. Gegenstand ist das medial produzierte Wohnwissen und seine Un/Sichtbarkeitsstrategien und Darstellungsmodi – sowohl als affirmative wie widerständige Prozesse – in Theorie, Medien, Kunst und Literatur.

-

Prof. Dr. Elena Zanichelli

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)Prof. Dr. Elena Zanichelli

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)

Juniorprofessorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie (bis Sept. 23)

Professorin für Kunstgeschichte des Moderne und Gegenwart am Kunstgeschichtlichen Institut der Philipps-Universität Marburg Forschungsschwerpunkte

ForschungsschwerpunkteSie untersucht die Wechselwirkungen zwischen (zeitgenössischer) Kunst, Feminismus, Massenmedien, dem ‚Privaten’ und der Konsumgesellschaft.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Privat. Bitte eintreten! Rhetoriken des Privaten in der Kunst der 1990er Jahre, Bielefeld: transcript 2015.

Herausgaben

wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, special issue, Februar 2022, hg. zusammen mit Valeria Schulte-Fischedick, https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1620/1622

Women in Fluxus and Other Experimental Tales. Eventi, Partiture, Performance, Publikation zur gleichnamigen Ausstellung, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Mailand: Skira 2012, 2 Bände, Bd. 1: Saggi, Bd. 2: Antologia (Herausgeberin und Autorin).

Aufsätze

Die Wand als Störgröße: Monica Bonvicini, in: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting, Ausst.-Kat., Kunsthaus Graz, Austria: Monica Bonvicini: I Don’t Like You Very Much’, 22 Apr – 21 Aug 2022, sowie Kunst Museum Winterthur, Switzerland: ‘Monica Bonvicini: Hurricanes and Other Catastrophes’, 10 Sep–13 Nov 2022, Köln: Walther Koenig 2023.

Zwischen Baby- und Beischlaf. Der dissonante Charme des Häuslichen in Deana Lawsons afroamerikanischen Familienporträts, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

Einleitung// Ein feministisches Glossar, oder Getting the #FEMINISM you Deserve; Introduction// A feminist glossary, or: Getting the #FEMINISM you deserve, in: wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, hg. von Elena Zanichelli, Valeria Schulte-Fischedick, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, Februar 2022, S. 8–19, S. 20–30 (d/engl).

(d) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1578/1579

(e) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1579/1580Zur Rhetorik in der Kunst der Postmoderne, gemeinsam mit Manuela Schöpp, in: Wolfgang Brassat (Hg.): Rhetorik in den bildenden Künsten, Handbuch in der Reihe Handbücher zur Rhetorik, Berlin: De Gruyter 2017, S. 757–777.

Repräsentationen des Privaten, in: Hubertus Butin (Hg.): Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln: snoeck Verlag 2014, S. 311–314.

ProjekteFamily Values – zur visuellen Re-Artikulation eines konfliktbeladenen Modells

Forschungsprojekt über den künstlerischen und (massen-)medialen Wandel von Familienbildern seit der Moderne, nimmt die gegenwärtige Wandlung von „Kern-“ bzw. „Normal-“ zu „Weltfamilien“ (Beck-Gernsheim 2011) zum Anlass, visuelle (Re-)artikulationen westlicher Familienrepräsentationen in Kunst und Medien vergleichend zu analysieren Ausgangspunkt ihrer Analysen ist die Transformation der Institution Familie, die als traditioneller „Hort von Ruhe, Liebe und Geborgenheit“ (Beate Rössler) seit dem 19. Jahrhundert sozialwissenschaftlich und anthropologisch für den Raum des Privaten steht. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie sich westliche Familienmodelle im Zeitalter der postfamiliären Familie künstlerisch artikulieren lassen, sondern auch, wie die Kunst ihr eigenes Familienmodell – als Gegenerzählung – imaginiert oder aber kritisch verklärt, etwa im Kontext dekolonialer Ästhetik. Die Behauptung einer aktuellen Re-Artikulation von Familienbildern entspringt der an Cultural und Visual Studies orientierten Frage, wie dominante Codes visuell erkennbar werden, also ganz im Sinne Stuart Halls: Wer repräsentiert wie wen, und weshalb?Formlosigkeit... mit Folgen. Exzentrische Abstraktion, Anti-Form, Post-Minimalismus, Informe und ihre Relektüren

Leitung der gleichnamigen Tagungssektion auf dem XXXVI.

Kunsthistorikertag in Stuttgart, Universität Stuttgart (Konzept: Valeria Schulte-Fischedick), 25. März 2022MitgliedschaftenKuratorium, Kulturstiftung der Länder, seit 2020

Neues Sammeln, Kulturstiftung der Länder, Jurymitglied 04/2022

Heinrich-Böll-Stiftung, Alumna, seit 2006

Zeitschrift für Kunstgeschichte, Beiratsmitglied seit 11/2020

Vorträge(Auswahl)

All together now? Family images in postfamilial times

Online-Vortrag im Rahmen der Konferenz Hitting Home: Representations of the Domestic Milieu in Feminist Art, Panel Challenging Normative Constructs of the Nuclear Family, South African Art and Visual Culture, University of Johannesburg, 15. November 2022.Ich und Du und Wir (und Alle anderen auch): Zu Barbara Krugers appellativen Sprachfunktionen

Vortrag im Rahmen der Abendveranstaltung Privat – bitte eintreten – zu Barbara Krugers Ausstellung „Bitte lachen / Please cry“, Neue Nationalgalerie Berlin, 03. August 2022.Family Values: On The Visual Re-Articulation of a Conflicting Model

Vortrag im Rahmen der German Studies Lecture Series, Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages, School of Humanities and Sciences, 17. Mai 2022.Einleitung

Online-Vortrag im Rahmen der 6. Forschungswerkstatt der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen, RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, zusammen mit Dr. Kathrin Heinz, 4. Februar 2022.Mamma mia! On the visual (re-)articulation of motherhood in contemporary art and culture

Vortrag im Rahmen der Tagung Diverse Families: Parenthood and Family/s beyond Heteronormativity and Binary Gender, Panel 3: „Family Images: Visual (re-)negotiations of gender and parenthood, Humboldt-Universität zu Berlin, Senatssaal, 07. Oktober 2021.Chair, Online-Konferenz Seeing the ‘Other’? Theories & Histories of (Post-)Colonial Visual Culture, Panel „Theories and Methodologies”

Virtual Conference, German

Maritime Museum Bremerhaven, in Cooperation with the Institute for Postcolonial Literary and Cultural Studies, the Institute for Anthropology and Cultural Studies and the Institute for Art History / Film Studies / Art Education at the University of Bremen, 8. April 2021.LehrveranstaltungenTheorien der Gegenwartskunst

Seminar u. a. zur Sorge- und Regenerationsarbeit und zum Themenbereich Autofiktion im Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Universiät Bremenwie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen

Seminar im Bachelor Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Universität BremenBild – Raum – Subjekt

Forschungskolloquium für Kunstwissenschaft und Visuelle Kultur, Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Promotionskolloquium Kunstwissenschaft, Universität Bremen

-

Amelie Ochs

Wissenschaftliche MitarbeiterinAmelie Ochs

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kooperation Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender

Amelie Ochs studierte Kunst- und Bildgeschichte, Geschichte und Humanities in Berlin, Paris und Dresden. Sie ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen in Kooperation mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender. Hier ist sie Mitglied der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen sowie des internationalen Forscher_innennetzwerks [wohn]zeitschriften. Außerdem ist sie Redaktionsmitglied der ArtHist-Mailinglist. In ihrer Dissertation untersucht sie den Zusammenhang von Zeigestrategien und Bildkonsum in Bezug auf Stillleben und Sachfotografien am Beginn des 20. Jahrhunderts.

ForschungsschwerpunkteKunst-, Design- und Architekturgeschichte und -theorie der Moderne in Wechselwirkung mit Politik und Gesellschaft

Wohnen und Klasse

Geschichte des Deutschen Werkbundes

Geschichte der Sachfotografie

Publikationen(Auswahl)

Herausgaben

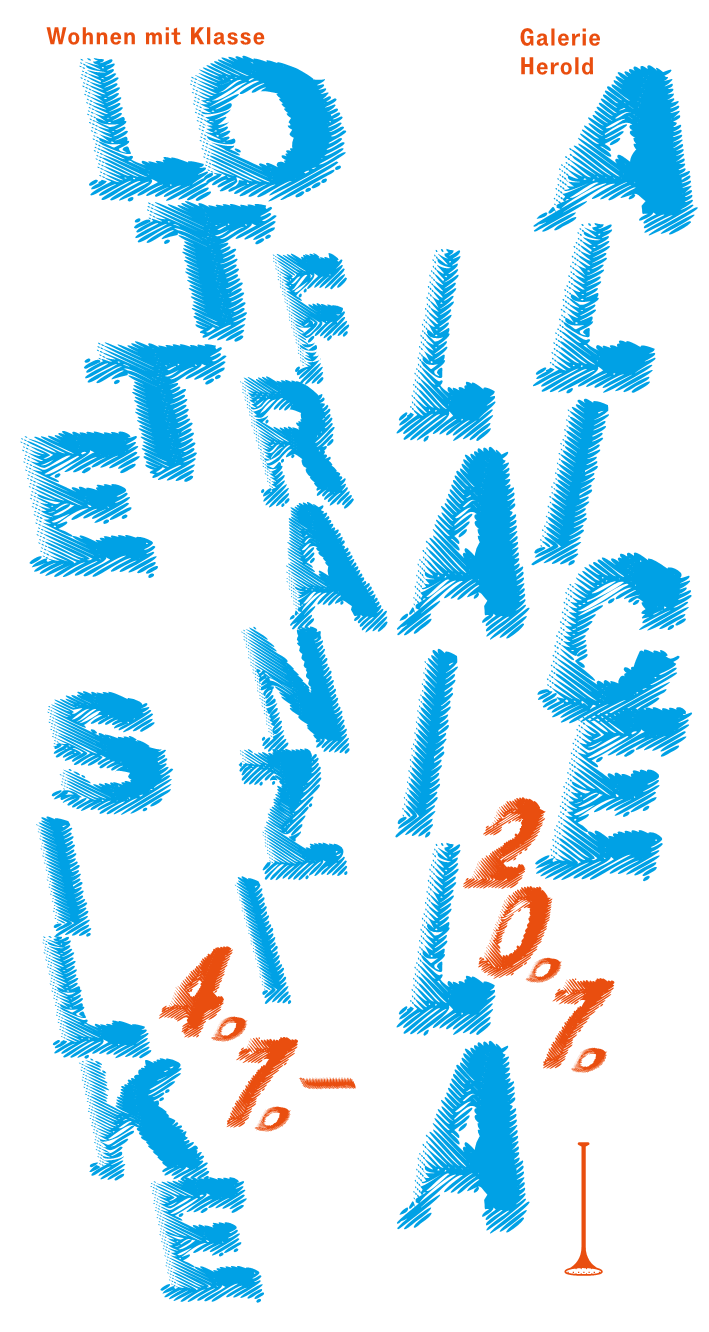

Wohnen mit Klasse, hg. gemeinsam mit Rosanna Umbach, kritische berichte, 2, 2025.

Aufsätze

Le catalogue de l’exposition Film und Foto (Stuttgart, 1929) dans l’histoire de la modernité photographique, in: Mica Gherghescu, Marie Gispert, Hélène Trespeuch (Hg.): L’exposition à l’ouvrage. Histoire, formes et enjeux du catalogue d’exposition, HiCSA editions [Website] 2025, https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/collection-histoire-lart-contemporain#Catalogues.

Von fliegenden Untertassen und anderen Alpträumen des bürgerlichen Wohnens. Über Anna und Bernhard Blumes Fotoserien der 1970er und 80er Jahre, in: Hannah Steurer, Joachim Rees (Hg.): Dinge träumen. Dingwelten und Traumkulturen in interdisziplinärer Perspektive, Paderborn 2024, S. 361–384.

Kunst und Dekoration: Über die Verortung und Imagination von Stillleben in der Wohnungseinrichtung um 1914, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), Bielefeld 2023, S. 143–163.

gemeinsam mit Ana Lena Werner: Visible Speechlessness. A critical approach to image acts of lip-sewing, in: Stephanie Hartle, Darcy White (Hg.): Visual Activism in the 21st Century Art, Protest and Resistance in an Uncertain World, London: Bloomsbury 2022, 141–158.

Vom Paradigma der Guten Form. Deutsch-deutsche Geschmackserziehung und Kontinuitätskonstruktion(en), in: Artium Quaestiones, 32, 2021, S. 67–88.

Consuming Class. Imagining Upper-Middle Classness through Photography in Vanity Fair, in: View. Theories and Practices of Visual Culture, 31, 2021: Visuality of Social Classes: Histories and Actions, hg. von Magda Szcześniak, Krzysztof Świrek, https://www.pismowidok.org/en/archive/2021/31-visuality-of-social-classes/consuming-class

Einrichtung einer guten Gegenwart. Zeigestrategie und Ordnungsbehauptung im Bilderbuch des Deutschen Werkbundes für junge Leute (1958), in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/–ausstellen, Bd. 8), S. 204–227.

gemeinsam mit Rosanna Umbach: Wohnseiten. The interior(s) of home journals, in: SEQUITUR, Vol. 7/1, 2021: Interiors, hg. von İkbal Dursunoğlu, http://www.bu.edu/sequitur/2021/01/11/wohnseiten-the-interiors-of-home-journals/

Vergesellschaftung, in: Marion Lauschke, Pablo Schneider (Hg.): 23 Manifeste zu Bildakt und Verkörperung (Image Word Action, Bd. 1), Berlin/Boston: De Gruyter 2017, S. 173–181.

Rezensionen

Rezension von: Stephanie Marchal, Kathrin Rottmann (Hg.): „Ästhetik und Arbeiterschaft“. Lu Märten. Entwurf der kritischen Konsumentin, München: edition metzel 2023, in: sehepunkte, 24/9, 2024 [15.09.2024], https://www.sehepunkte.de/2024/09/38897.html

ProjekteSkizze des Dissertationsprojekts

Sachfotografien und Schaufenster haben eine handlungsanleitende Funktion in der Konsumkultur. Sie sind öffentlich, im Stadtraum oder in Massenmedien (heute auch im Internet), präsent und damit einem breiten Publikum zugänglich. Mit ihnen hat sich der Konsum, beispielsweise von Alltagsgegenständen, am Beginn des 20. Jahrhunderts als bildgeleitete Praxis etabliert. Dass der Deutsche Werkbund dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist eine zentrale Annahme dieses Dissertationsprojektes. In den 1910er und 20er Jahren wurden in seinem erweiterten Umfeld beide Formate in Bezugnahme auf das künstlerische, d.h. das gemalte, Stillleben gestaltet. Im Fokus auf die „kunstmäßige“ Gestaltung dieser Bild-Raum-Gefüge und den „Warencharakter“ des Bildes werden ausgewählte Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum kunsthistorisch analysiert, wobei formanalytische Ansätze im Vordergrund stehen (Wölfflin, Riegl). Daran anschließend lassen sich Diskussionen um den Formbegriff im Umfeld des Werkbundes, der zwischen Kunst, Natur und Technik verhandelt wird, nachzeichnen. Anschlussfähig sind außerdem zeitgenössische kulturtheoretische Ansätze (Simmel, Kracauer, Benjamin), die ästhetisch fundierte Subjekt-Objekt-Wechselbeziehungen diskutieren (Individualisierung, Versachlichung, Habitusentwicklung). Darüber hinaus lässt sich zugleich eine Art Gattungsgeschichte des Bildkonsums (die sich bis in die heutige Gegenwart fortsetzen lässt) beschreiben: vom Stillleben zum Display. Insofern versteht sich dieses Vorhaben auch als historisch-kritischer Beitrag zu einer aktuellen kunstwissenschaftlichen Debatte über die display-geleitete Interaktion mit Bildern.

Wohnen mit Klasse (gemeinsam mit Rosanna Umbach)

MitgliedschaftenForschungsgruppe wohnen+/–ausstellen

Internationales Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften

ArtHist.net (Listenredaktion)

Ulmer Verein – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.

Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.

Vorträge(Auswahl)

Conceptualizing Photography Through the Lens of Art History: The Catalog of the Stuttgart Film und Foto Exhibition 1929

Vortrag im Rahmen der internationalen Tagung L'exposition à l'ouvrage. Histoire, formes et enjeux du catalogue d'exposition, INHA/Centre Pompidou, Paris, 11. Mai bis 13. Oktober 2023.Wohn(vor)bilder und Technikdiskurse. Wohnzeitschriften und serielle Medien als Quellen zur Einrichtung mit technischem Gerät

Vortrag im Rahmen des Workshops Computer einrichten / Wohnen ausstellen. Quellen zum Wohnen mit dem Computer am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn, 15. Dezember 2022, gemeinsam mit Rosanna Umbach.Von fliegenden Untertassen und anderen Albträumen des bürgerlichen Wohnens. Über Anna und Bernhard Blumes Fotoserien der 1970er und 80er Jahre

Vortrag im Rahmen der internationalen Tagung des DFG-Graduiertenkollegs "Europäische Traumkulturen": Dinge träumen. Dingwelten und Traumkulturen in interdisziplinärer Perspektive, Universität des Saarlandes, 10.–12. Oktober 2022.Ein-Richten und An-Ordnen: Medialisierung eines rationalisierten Wohnens im Display der Zeitschrift

Vortrag im Rahmen des Study Day Inne(n)Wohnen. Das Interieur als Medium, Seminar für Kunst und Kunstwissenschaft der Technischen Universität Dortmund / Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), 21.–22. April 2022, gemeinsam mit Rosanna Umbach.Stillleben der Konsumkultur. Kunsthistorische Beobachtungen zur Sachfotografie am Beginn des 20. Jahrhunderts

Vortrag im Rahmen der Forschungswerkstatt RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender / Universität Bremen, 4. Februar 2022.Domestische Ding-Bilder. Über das Stillleben als Einrichtungsgegenstand im 20. Jahrhundert

Vortrag im Kontext der internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur der Moderne, Universität Bremen, 18.–20. Juni 2021.Eine Gute Gegenwart für die bundesdeutsche Jugend. Bildpolitik und Formpädagogik des Deutschen Werkbundes in den 1950er Jahren

Online-Vortrag im Rahmen der Veranstaltung Vom Verbergen und Zeigen, Studientag 2020, Draiflessen Collection, Mettingen, 4. Dezember 2020.Lehrveranstaltungen(Auswahl)

Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur

Vorlesung im Rahmen der Reihe DNA des Wohnens im Modul Wohnbau, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, gemeinsam mit Rosanna UmbachWohnen mit Klasse

Projektseminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe2022/23–SoSe 2023, gemeinsam mit Rosanna Umbach, Kooperation mit dem Projekt SPRint des Instituts für Schreibwissenschaft -

Dr. Rosanna Umbach

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Postdoc (seit 2023)Dr. Rosanna Umbach

Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik auf der Kooperationsstelle mit dem MSI

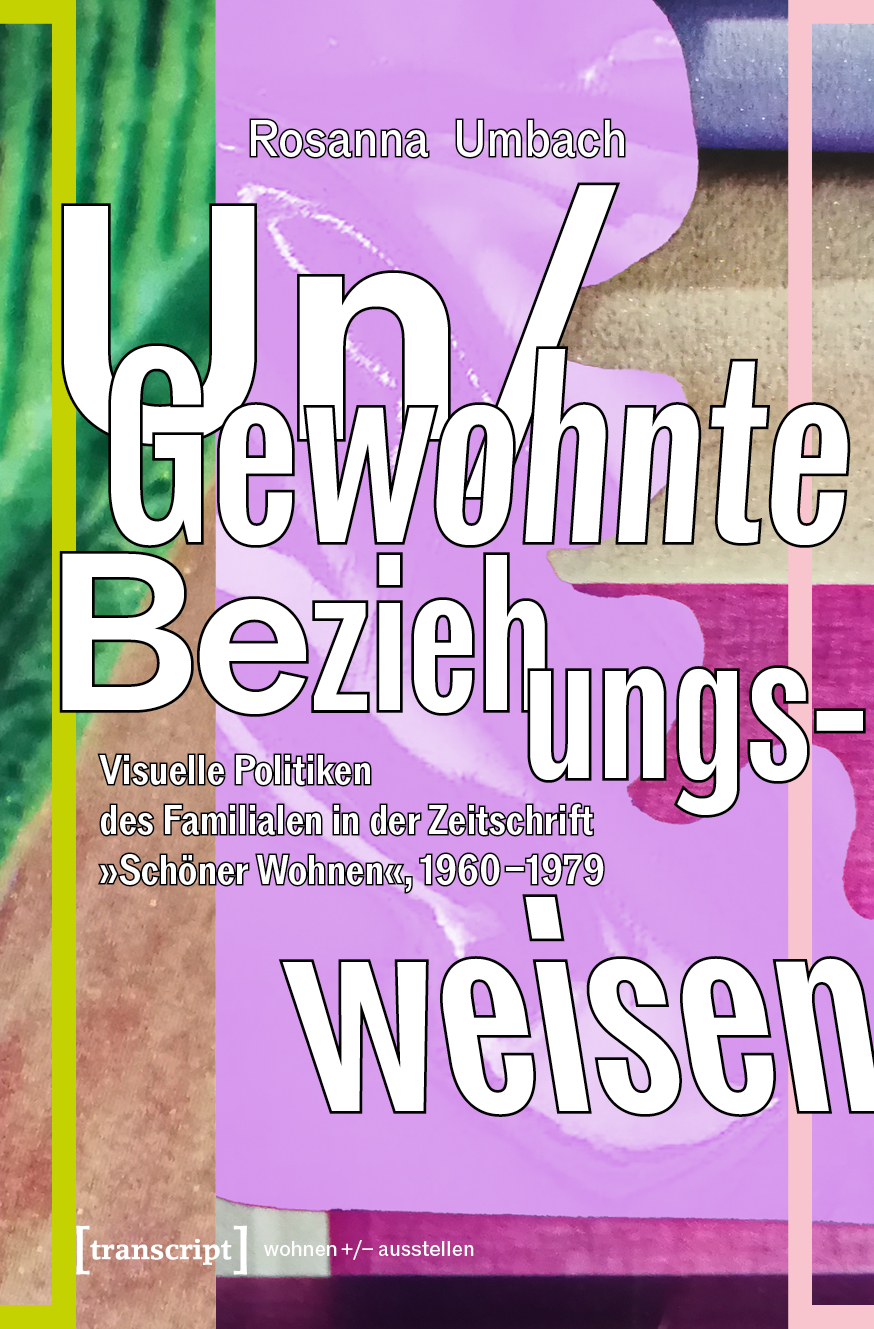

Ehemalige Mariann-Steegmann-Stipendiatin

Rosanna Umbach ist Kunstwissenschaftlerin und forscht zum Verhältnis von Wohnen, Klasse und Gender in Kunst, Architektur und Gesellschaft. Als Mariann-Steegmann-Stipendiatin hat sie zu visuellen Politiken des Familialen in der Zeitschrift Schöner Wohnen (1960–1979) promoviert. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an der Universität Bremen auf der Kooperationsstelle mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und lehrt an verschiedenen internationalen Universitäten und Hochschulen. Gemeinsam mit Amelie Ochs arbeitet sie im Projekt Wohnen mit Klasse. Seit 2022 ist sie Redakteurin bei der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.

ForschungsschwerpunkteIhre Forschungsschwerpunkte sind queer_feministische Kunst/Wissenschaft und Architektur/Theorie, Familienbilder im historischen Wandel, Klassenverhältnisse in Kunst und Popkultur, Wohn- und Stadtraumpolitiken, visuelle Diskurse von Sexualität_en, Arbeit und Körper, (Wohn-)Zeitschriften und Bild-Text-Verhältnisse sowie feministische Kunst und (Weltraum-)Design der 1960er und 1970er Jahre. Gemeinsam mit Amelie Ochs forscht sie zu den Interdependenzen von Wohnen und Klasse/Klassismus.

In ihrem Habilitationsprojekt untersucht sie Erotische InExterieurs und das Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Un/Gewohnte Beziehungsweisen. Visuelle Politiken des Familialen in der Zeitschrift »Schöner Wohnen«, 1960–1979, transcript: Bielefeld 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 11).

Herausgaben

Wohnen mit Klasse, kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, 2.2025, hg. gemeinsam mit Amelie Ochs.

WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Artikel

Wohnen im Display: Von Haushaltscomputern und Home Office. Visuelle Verhältnisse von Hausarbeit & Technik in der Schöner Wohnen (1960–1979), in: Christina Bartz et al. (Hg.): ComputerWohnen. Zur Geschichte des Computers in Wohnumgebungen zwischen Arbeit und Assistenz, Bielefeld: transcript, im Erscheinen (Frühjahr 2026).

Queering Futures – Architektur zwischen Geschlechter(un)ordnung und Utopie, Text für die Ausstellung Welten Bauen. Visionäre Architektur im 20. Jahrhundert (16.11.2024—09.03.2025), Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA), Dresden.

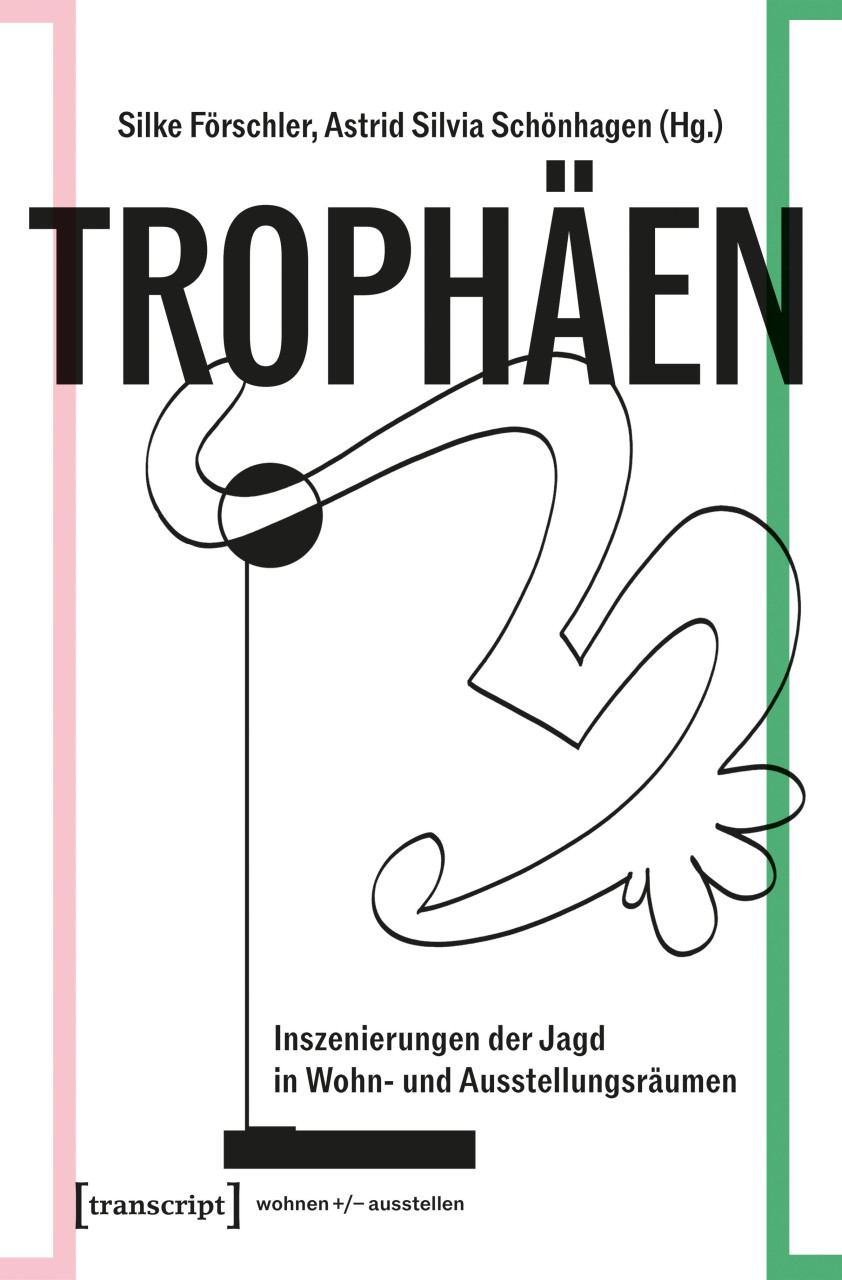

Junggesellen auf der Jagd – Kolonial- und Sexualpolitik im Display des Wohnens, in: Silke Förschler, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.): Trophäen. Inszenierungen der Jagd in Wohn- und Ausstellungsräumen, Bielefeld: transcript 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 12), S. 258–277.

Ästhetische An/Ordnungen – Die Zeitschrift als Archiv eines Wohnwissens, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), S. 270–298.

Zum Buch, gemeinsam mit Amelie Ochs, Kathrin Heinz und Irene Nierhaus, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8), S. 83–99.

„Mehr Demokratie ins Wohnzimmer!“ – Die Umnordnung der Wohnverhältnisse im Schöner-Wohnen-Magazin der 1960er und 1970er Jahre, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8), S. 230–259.

Göttinnen im Bildsraum. Der Safe Space als künstlerisches Aushandlungsfeld in den Arbeiten von Judith Kisner, Katalogtext zur Ausstellung Judith Kisner: Oh my Goddess Verdandi (24.7–8.8.2021), Wasserburg Sachsenhagen.

Wohnseiten. The interior(s) of home journals, gemeinsam mit Amelie Ochs, in: Sequitur, Issue 7.1 Interiors, 01/2021, http://www.bu.edu/sequitur.

Sophia Lökenhoff Op. {{ I’m looking for the face I had before this world was made }} 001, gemeinsam mit Kristina Schmidt, Begleitheft zur Ausstellung I'm Not Always Where My Body Is (25.09–18.10.2020) der Meisterschüler_innen HBK Braunschweig, Kunstverein Braunschweig.

Mutter_schafft. Von un/sichtbarer Hausarbeit im Schöner Wohnen Magazin der 1970er Jahre, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und Visuelle Kultur, H. 64, 2018, S. 44–57.

Rezensionen

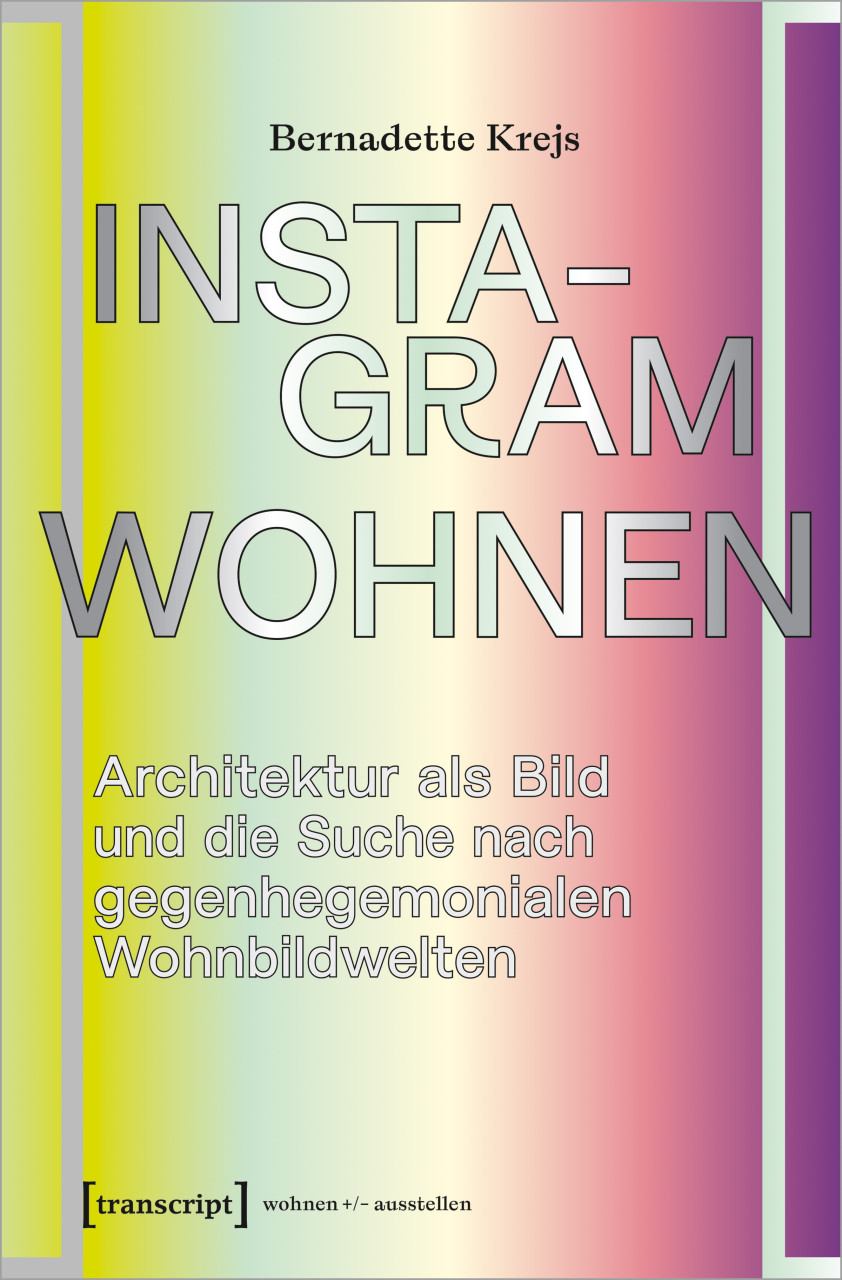

Rezension zu: Bernadette Krejs: Instagram Wohnen – Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen Wohnbildwelten, transcript: Bielefeld 2023, Arch+, 31.07.2024, https://archplus.net/de/bernadette-krejs-instagram-wohnen-architektur/

ProjekteErotische InExterieurs – Zum Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht in Kunst und Architektur (Post-Doc Projekt)

Architektur, Wohnraum und Interieur erscheinen als ein zentrales Diskursnetzwerk, das unsere Vorstellungen von Begehren und Geschlechterverhältnissen maßgeblich prägt. Entlang einer Topografie der Intimität werden die Wohnung, das Schlafzimmer, das Bett historisch zu intimisierten Räumen, privatisierten Orten und Wohn-Dingen einer (Hetero-)Sexualität stilisiert, die monogam-romantisch strukturiert und in den (staatlichen) Dienst der Reproduktion gestellt wird. Künstler*innen thematisieren das Häusliche als eine von (vergeschlechtlichten) Differenzlinien und Herrschaftsformationen durchzogene Sphäre. Anknüpfend an eine Analyse dieser (historisch) virulenten Sexualpolitiken und Geschlechterverhältnisse im (Innen-)Raum wird im Forschungsprojekt anhand von (queerfeministischen) Positionen aus Kunst und Architektur eine widerständige Perspektivierung von kanonischen und vernaturalisierten Erzählungen zum Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht vorgenommen.

Wohnen ist zwar unmittelbar verschaltet mit Sexualitätsdiskursen, eine strukturelle Analyse dieses Wechselverhältnisses bleibt bisher jedoch aus. Ausgehend von diesem Desiderat sollen Raumstrukturen der Intimität herausgearbeitet und über ihre künstlerische Verhandlung befragt werden. In welchem Verhältnis stehen dabei Wohn- und Stadtraum in ihrem scheinbar antagonistischen Verhältnis von Privatheit/Öffentlichkeit, das ebenfalls unser Denken über Intimität und Begehren strukturiert? Eine kritische Ortsbestimmung, die beide Sphären als diskursiv verwoben zusammendenkt, findet sich entsprechend im Titel mit dem Begriff der erotischen In- und Exterieurs. Wie werden hier Raumgrenzen der Intimität porös und fransen in den Stadtraum aus? Wie verhandeln künstlerische Arbeiten diese und andere Zwischenräume? Welche Raumstrukturen begegnen uns überhaupt in zeitgenössischen künstlerischen Arbeiten in Hinblick auf Sexualität und Architektur? Welche Rolle spielen dabei Verweissysteme auf Bildprogramme des bürgerlichen Interieurs mit seiner binären Geschlechtermatrix sowie die Architekturmoderne und den darin kanonisierten Koordinaten von Männlichkeit und Macht? Welche historischen Raumkonfigurationen haben Sexualität reguliert und ermöglicht? Wie beeinflussen Digitalisierungsprozesse das Verhältnis von Raum, Körper und Sexualität und welche (virtuellen) Räume eröffnen künstlerische Positionen im Diskursfeld, insbesondere im Erfahrungsrahmen der pandemischen Isolation. Wie wird hier das Zuhause zum Schauplatz für erotische Inszenierung und Beziehungsfragen?

Wohnen mit Klasse (gemeinsam mit Amelie Ochs)

MitgliedschaftenForschungsgruppe wohnen+/–ausstellen

Internationales Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften

AG Erste Generation Kunstgeschichte des Ulmer Vereins

Ulmer Verein – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.

FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Redaktion

Vorträge (Auswahl)Interieurs der Ungleichheit – Wohnungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur

Vortrag im Rahmen des Workshops Klasse anerkennen. Sozialer Status, Habitus und Klassismus in Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft (18.–20.09.2025), Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln, 19.09.2025.Playboy paradise and bachelor pad - Gendered interiors in West German singles' housing

Vortrag im Rahmen des Online Research Seminars Housing for Single People: Narratives, New Perspectives, and Methodological Challenges in Kooperation der KU Leuven, UGent und Politenico di Milano, 21.03.2025.Queering Architecture - gebaute Visionen und gelebte Praxen

Vortrag im Rahmen der Ausstellung Welten Bauen. Visionäre Architektur im 20. Jahrhundert (16.11.2024—09.03.2025), Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA), Dresden, 19.01.2025.Dwelling With Class – Building Structures of Classism in Architecture

Vortrag im Rahmen der Reihe Housing and… des Center for Critical Studies in Architecture, Frankfurt/Main, 06.11.2024.Zwischen Emanzipation und Einweckgläsern. Küchenpolitiken in Kunst, Medien und Architektur

Vortrag im Rahmen des Werkbund Foyer #2 Parasite Kitchen in Kooperation mit der Hochschule Mannheim und dem KIT Karlsruhe, Kunsthalle Mannheim, 03.07.2024.Zwischen Kollektiv und Küche: Rezeptionsgeschichte(n) und queer_feministische Raumpraxen

Vortrag auf der Tagung Why have there been no great women architects? (14.–15.6.2024), Technische Universität Wien/Architekturzentrum Wien, 15.06.2024.(Ar)Mut in Bremen

Teilnahme an der Talkrunde, belladonna e.V in Kooperation mit dem Bremer Rat für Integration und verschiedenen Stadtteilorganisationen, 10.03.2024.Fierce: A Porn Revolution (CH 2022)

Einführung zur Dokumentation mit anschließendem Filmgespräch, City 46 Bremen, 12.12.2023.Un/sichtbare Klassenverhältnisse in (Vor-)Bildern des Wohnens

Vortrag im Rahmen der Summer School Kunstgeschichte x Klassismus (25.–28.9. 2023), Universität zu Köln, 26.09.2023, gemeinsam mit Amelie Ochs.Mobile Subjekte: Verrückte Möbel: Bewegliche Beziehungen. Zum Verhältnis von Mobilität und Moderne in der Schöner Wohnen (1960-1979)

Vortrag auf dem Workshop Maisons mobiles / Zu Hause Unterwegs / Mobile Houses (29.–30.06.2023), Sorbonne Nouvelle und Accademia di Architettura Mendrisio (Università della Svizzera italiana), Paris, 30.06.2023.Wohnen im Display: Von Haushaltscomputern und Home Office in der Schöner Wohnen (1960-1979)

Vortrag auf der Tagung ComputerWohnen. Umgebungen zwischen Arbeit, Assistenz und

Komfort (20.–21.04.2023), Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn, 20.04.2023.Wohn(vor)bilder und Technikdiskurse. Wohnzeitschriften und serielle Medien als Quellen zur Einrichtung mit technischem Gerät

Vortrag im Rahmen des Workshops Computer einrichten / Wohnen ausstellen. Quellen zum Wohnen mit dem Computer, Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn, 15.12.2022, gemeinsamer mit Amelie Ochs.Ein-Richten und An-Ordnen: Medialisierung eines rationalisierten Wohnens im

Display der Zeitschrift

Vortrag im Rahmen des Study Day Inne(n)Wohnen. Das Interieur als Medium (21.–22.04.2022), Kulturwissenschaftliches Institut Essen, 21.04.2022, gemeinsam mit Amelie Ochs.Queer_feminist Museums Talk

Podiumsdiskussion gemeinsam mit Anka Bolduan, Judith Kluthe, Eugenia Kriwoscheja und Lisa Spanka im Rahmen der Tagung Gender im Museum – aktuelle feministische

Interventionen des Bremer Frauenmuseums, Kukoon am Wall, Bremen, 25.09.2021.Utopie und Leiden_Schaft

Vortrag im Kontext der digitalen Vortragsreihe Critical Futures an der Hochschule für Künste Bremen, 10.02.2020, gemeinsam mit Franziska Bauer.Gewohnte Geschlechterdifferenz

Vortrag im Wintersemesterprogramm des autonomen feministischen Referats der

Universität Oldenburg, 15.01.2020, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel.Un/Gewohnte Beziehungsweisen – Visuelle Politiken des Familialen im Schöner Wohnen Magazin der 1960er und 1970er Jahre

Vortrag auf der Tagung Elternschaft und Gender Trouble. Mütter, Väter, Eltern

(21.–23.06.2019), Philipps-Universität Marburg, 21.06.2019.Repräsentationen und Inszenierungen von Weiblichkeit in der Kunst

Gespräch mit Helena Dornieden im Format Perspektivwechsel zur Ausstellung Pauline

Curnier: Jardin– Fat to Ashes (13.04–19.09.2021) im Hamburger Bahnhof – Museum für

Gegenwart, Berlin, 05.08.2021.Neujahrsgespräche – Frauen in der Wissenschaft

Teilnahme am Panel zum Thema Lehre und Forschung im Kontext des Mentoring-

Programms Fem4Scholar, Universität Oldenburg, 26.02.2019.Körper im Quadrat – Un/Sichtbare Haus_Arbeit und die Architektur der Bewegung im Schöner Wohnen-Magazin

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hidden Lines of Space, Hamburg, 14.09.2018, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel.Feminismus und Aktivismus

Workshop im Rahmen des internationalen Projekts Tackling discrimination! Europa

gemeinsam gestalten, Bildungsstätte Bredbeck, 11.10.2017, gemeinsam mit Franziska Bauer.Vorlesungen

LehrveranstaltungenVorlesungen

Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur

Vorlesung im Rahmen der Reihe DNA des Wohnens im Modul Wohnbau, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, seit WiSe 2023/24 gemeinsam mit Amelie Ochs.Kunstgeschichte in der Perspektive des 21. Jahrhunderts

Vorlesung an der Fakultät für Gestaltung, Hochschule Mannheim, SoSe 2023 – SoSe 2025.Seminare (Auswahl)

Klassenbilder - Ästhetische Politiken von Klasse und Geschlecht in Kunst und visueller Kultur

Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen SoSe 2025.Queering Architecture – Gebaute Utopien und gelebte Praxen

Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe 2024/25.Von Küchensprengungen und Künstler_innenforschung – queer_feministische Kunst/Wissenschaft

Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe2024.Homestorys – (Wohn-)Zeitschriften als Klassendisplays

Seminar im Leuphana Semester, Modul Wissenschaft problematisiert: kritisches Denken, Leuphana Universität Lüneburg, WiSe 2023/24.Salon [q] – Kunst:Raum:Gender. Queer_feministischer (Bild-)Lektürekreis

Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe 2023/24.Erotische Interieurs – Visuelle Verhältnisse von Raum, Körper und Sexualität in Kunst und Architektur

Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe 2023.Wohnen mit Klasse

Projektseminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe2022/23–SoSe 2023, gemeinsam mit Amelie Ochs, Kooperation mit dem Projekt SPRint des Instituts für Schreibwissenschaft.Wohn/Raum/Politiken – Architektonische Aufbrüche, künstlerische Interventionen, widerständige Praxen

Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe 2022.BILD_RAUM_KÖRPER – Positionierungen und Repräsentationen von Körper und Raum in künstlerischen und medialen Darstellungen

Proseminar für das Fach Bildende Kunst, Institut für Kunstwissenschaft und Ästhetik, Universität der Künste Berlin, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel, WiSe 2018/19.GeWOHNTE Geschlechterdifferenz – Visuelle Politiken von Wohnen und Gender

Proseminar für das Fach Bildende Kunst, Institut für Kunstwissenschaft und Ästhetik, Universität der Künste Berlin, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel, SoSe 2018. -

Vanessa Faatz

Studentische MitarbeiterinVanessa Faatz

M.A. Kunst- und Filmwissenschaft

-

Lisa Gronau

Studentische MitarbeiterinLisa Gronau

-

Friederike von Westernhagen

Studentische MitarbeiterinFriederike von Westernhagen

B.A. Kunst-Medien-Ästhetische Bildung, Universität Bremen

M.A. Kunst- und Filmwissenschaft, Universität Bremen

-

Ricarda Kaps

Studentische MitarbeiterinRicarda Kaps

-

Alana Wilhelm

Studentische MitarbeiterinAlana Wilhelm

M.A. Kunst- und Filmwissenschaft

-

Dr. Susanne Huber

Dr. Susanne Huber

Researcher am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik

Forschungsschwerpunkte

ForschungsschwerpunkteAktuelle Forschungsperspektiven umfassen kunstwissenschaftliche und kulturhistorische Phänomene fetischistischer Besetzungen und Fetisch als koloniales Konzept, Körperdiskurse in visuellen Kontexten seit der Moderne sowie fotografische Stillleben um die Jahrhundertwende.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Vom Konsum des Begehrens. Appropriation Art, Sex Wars und ein postmoderner Bilderstreit, Berlin: De Gruyter 2022.

Herausgaben

membra(I)nes. Technologien, Theorien und Ästhetiken von Un/Durchlässigkeit. Special Issue im Open Gender Journal, hg. gemeinsam mit Muriel Gonzáles-Athenas, Katrin Köppert, Friederike Nastold (Herbst 2025).

Ambivalent Work*s. Queer Perspectives and Art History, hg. gemeinsam mit Daniel Berndt und Christian Liclair, Zürich: Diaphanes 2024.

Texte zur Kunst Gastredaktion: „Lust“, Heft Nr. 123.

Co-Herausgeberin der internationalen Buchreihe Oyster. Feminist and Queer Approaches to Arts, Cultures, and Genders, hg. gemeinsam mit Änne Söll und Hongwei Bao, Berlin: De Gruyter, seit 2023.

Aufsätze

Radical Transformations or Well-balanced Transgression? Beginnings and Prospects of a Queer Art History, gemeinsam mit Daniel Berndt, in: Ambivalent Work*s. Queer Perspectives and Art History, hg. gemeinsam mit Daniel Berndt und Christian Liclair, Zürich: Diaphanes 2024, S. 19–56.

Lust, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 30, Nr. 1 (Was uns ausgeht), hg. v. Maja Figge et al., S. 79–81.

Eat a Dick oder die Buchstäblichkeit von Pornografie, in: Colophon. Magazin für Kunst und Wissenschaft, Nr. 6 (Porno), S. 36–39.

Masculinity as a Joke: Gender Below the Binary in Catherine Opie’s Being and Having, in: Katharina Boje, Änne Söll, Maike Wagner (Hg.): Under Construction: Kunst, Männlichkeiten und Queerness seit 1970, Berlin: De Gruyter 2024.

Pleasure in/as Fetish. Excessive Overestimation and Erotic Charge, in: Texte zur Kunst, Heft Nr. 123, S. 170–178.

Boundary Issues: Distance and Distinction in Lutz Bacher’s “Sex with Strangers”, in: Themenheft Bleib mir vom Leib: Ethik und Ästhetik der Distanz, hg. v. Anna Degler und Jan von Brevern, 21: Inquiries into Art, History, and the Visual, Nr. 3, Bd. 4, 2023, S. 399–428.

Pushing Buttons: Que(e)rulieren als Privileg, in: Oliver Klaassen, Andrea Seier (Hg.): QUEERulieren! Praktiken des Störens in Kunst / Medien / Wissenschaft, Berlin: Neofelis 2023.

«A desire to create new contexts» – Queere Ansätze in der Kunstgeschichte, gemeinsam mit Daniel Berndt, in: Kritische Berichte 1.23, 2023, S. 66–78.

Life Ain’t Easy for a Boy Named Sue. Susanne Huber on Casey Kauffmann and John de Leon Martin at Human Resources, LA, Aug 6–20, 2022, in: Texte zur Kunst, online, 16. Sept 2022.

ProjekteMitgliedschaftenAG „Queering: Visuelle Kulturen und Intermedialität“ (FG Geschlechterstudien)

AG „Migration, Rassismus und Postkolonialität“ (Gesellschaft für Medienwissenschaft)

Vorträge(Auswahl)

Tender Tensions. Violence and Vulnerability in Lutz Bacher’s Men at War

Vortrag auf der Tagung Hard Bodies: Aesthetic, Materiality, and Mediality of Masculinity in American and European Art and Visual Culture, c. 1900 – today, Goethe-Universität Frankfurt, 9.-10.01.2025.Against Nature or Establishment? Florence Henri, Ruth Bernhard and the Sensual Pleasures of Organic Formalism

Vortrag auf dem Workshop Queer Avantgarde, Ruhr-Universität Bochum, 4.-5.12.2024.Dissonanz und Transformation

Vortrag im Kritischen Kolloquium Kunstgeschichte: Queere Perspektiven in der Kunstwissenschaft , Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 30.11.2024.Von neuen sinnlichen Aneignungsformen und Exzess. Kunst und Pornografie in der Postmoderne

Vortrag an der Kunstakademie München, 20.11.2024.Bürgerlichkeit als Kink: Queere Häuslichkeit in Rosa von Praunheims „Ich bin meine eigene Frau“ (1992)

Vortrag auf dem Symposium Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Mahlsdorf/Berlin, 11.-12.07.2024.membra(I)nes. 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Geschlechterstudien

Co-Organisation, gemeinsam mit Yeşim Duman, Antke Antek Engel, Katrin Köppert, Isabel Lewis, Friederike Nastold, Lars Paschke, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und Hochschule für Gestaltung und Buchkunst Leipzig, 15.–17.06.2023.Explizit implizit. Vom Konsum des Begehrens in postmodernen Bildkulturen

Buchpräsentation mit Vortrag, GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen, 25.10.2022.Not not for sale: Pictures Generation, Sex Wars und ein postmoderner Bilderstreit

im Rahmen der Ausstellung “True Pictures“, Sprengel Museum Hannover, 02.11.2021.Queering Temporalities and Lowbrow Culture

Moderation Roundtable & Discussion im Rahmen des Workshops „Queering the Boundaries of the Art in the Sinosphere”, Universität Zürich, 29.05.2021.Workshop zur Tagung „Auftischen und Vertuschen. Praktiken des (Un)Sichtbarmachens“

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 29.10.2021.Ambivalent Work*s: Queer Perspectives and Art History

Co-Organisation des Workshops gemeinsam mit Daniel Berndt, Christian Liclair und Fiona McGovern, Universität Zürich, 04.–05.12.2020.Wie lassen sich Fragen in Bezug auf Begehren formulieren? Überblick und Einblick

Vortrag gemeinsam mit Christian Liclair im Rahmen von „Lernort Begehren. 50 Jahre neue Gesellschaft“, ngbk Berlin, 03.08.2019.LehrveranstaltungenQueer Interior. Gegenhegemoniale Heimstätten in künstlerischen Entwürfen seit den 1970er Jahren

Seminar im MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen. -

Prof. Dr. Insa Härtel

Prof. Dr. Insa Härtel

Insa Härtel, Prof. Dr. phil. habil., ist als Kulturwissenschaftlerin Permanent Senior Research Fellow an der Kunstuniversität Linz, Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften | Abteilung Kulturwissenschaft sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen: https://insahaertel.de/

ForschungsschwerpunkteForschungsschwerpunkte sind Sexualitäts- und Geschlechterforschung sowie psychoanalytische Kunst- und Kulturtheorie.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

B – Blickfänger (zu Gerhard Richter, Betty, 1977), gemeinsam mit Karl-Josef Pazzini (in der Reihe: Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden), Hamburg: Textem Verlag 2017.

Kinder der Erregung. »Übergriffe« und »Objekte« in kulturellen Konstellationen kindlich-jugendlicher Sexualität, unter Mitarbeit von Sonja Witte, Bielefeld: transcript 2014.

Symbolische Ordnungen umschreiben. Autorität, Autorschaft und Handlungsmacht, Bielefeld: transcript 2009 (Habilitationsschrift).

Zur Produktion des Mütterlichen (in) der Architektur (Publikation der Dissertation), Wien: Turia + Kant 1999.

Herausgaben (Auswahl)

Redaktionsmitglied: RISS. Zeitschrift für Psychoanalyse, Hamburg: textem Verlag.

Reibung und Reizung. Psychoanalyse, Kultur und deren Wissenschaft, Hamburg: textem Verlag 2021.

Podcast (Auswahl)

Konzeption und Realisierung der Season 3 Nichts Besonderes im Rahmen des Podcast Kultur denken des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien (ifk) (2024). Episoden 1–6. https://kultur-denken.podigee.io/episodes

ProjekteAktuelles Forschungs-/Buchprojekt: Ästhetik des Sexuellen (erscheint vorauss. 2026 bei transcript, i.V.)

Workshop 21.11.2025: Miniaturforschung zum Thema Asexualität, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (ifk), Wien, Konzeption und Umsetzung gemeinsam mit Ulrike Kadi.

Vorträge(Auswahl)

Am Foto hängen: Mediale ›Pervertierung‹ in Catherine Opies Self-Portrait/Nursing (2004)

Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Visuelle Bildung VIII / »Übergänge«, Universität Hamburg, Art Education, 10.7. 2025.Affekt im Vokabular des Triebs

Online-Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Gender|U - Intersektionale Perspektiven auf Gender und Gefühl, Studienprogramm Q+ der JGU Mainz / Kunsthochschule Mainz / Universität Bremen / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 28.10.2024.Ästhetik des Sexuellen, oder: Zur Kondomhaftigkeit von Sexualität

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Relatifs, Kunstuniversität Linz/Kepler Salon, 22.11.2022.Stinkende Bilder, mobilisierte Perspektiven: Medialität des Ekels im Messie-TV

Vortrag im Rahmen von The Missing Link: Dissoziationen Assoziationen – und umgekehrt, Zürich, 7.5.2022.»Penile Stile«: Filmische Figuren der Impotenz

Vortrag im Rahmen der Lecture Series Psychoanalytische Kulturwissenschaft, Institute for Cultural Inquiry (ICI) Berlin, 22.3.2022.Nicht an Sexualität denken. Venus after School von Sally Mann (1992)

Vortrag im Rahmen der interdisziplinären Online-Vortragsreihe Ästhetisierungen von Kindheit und Jugend nach 1968, Universität Bielefeld, 09.11.2020.Sexuality as failure. Psychoanalytic concepts, cultural perspectives

Vortrag an der Princeton University, organized by the Program in Contemporary European Politics and Society and co-sponsored by the Program in European Cultural Studies and the Department of German, 13.3.2018Veranstaltungen in Kooperation mit dem MSIErogene Gefahrenzonen: Aktuelle Produktionen des (infantilen) Sexuellen (9.–10.11.2012)

Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58

Die Tagung findet im Rahmen des von Prof. Dr. Insa Härtel durchgeführten DFG-Forschungsprojekts ""Übergriffe" und "Objekte". Bilder und Diskurse kindlich-jugendlicher Sexualität" statt.

Konzeption: Insa Härtel

Kooperation / Förderung:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender

Universität Bremen

Fachbereich Kulturwissenschaften

Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften

Zentrum Gender Studies (ZGS)

BPV (Bremer Psychoanalytische Vereinigung)

Psychoanalytisches Seminar Zürich (PSZ) -

Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)

Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)

Christiane Keim war bis 2021 Lektorin am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen. Derzeit Assoziierte Wissenschaftlerin am Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und Mitglied des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen. Studium der Kunstgeschichte und Germanistik an der Philipps-Universität Marburg. 1987 Promotion an der Universität Marburg mit einer Arbeit zur Stadtbauplanung im Klassizismus. 2004 Habilitation an der TU München mit einer Arbeit zu Geschlechterverhältnissen im Wohnungsbau der 1920er Jahre. 1994–2005 Redaktionsmitglied von FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.

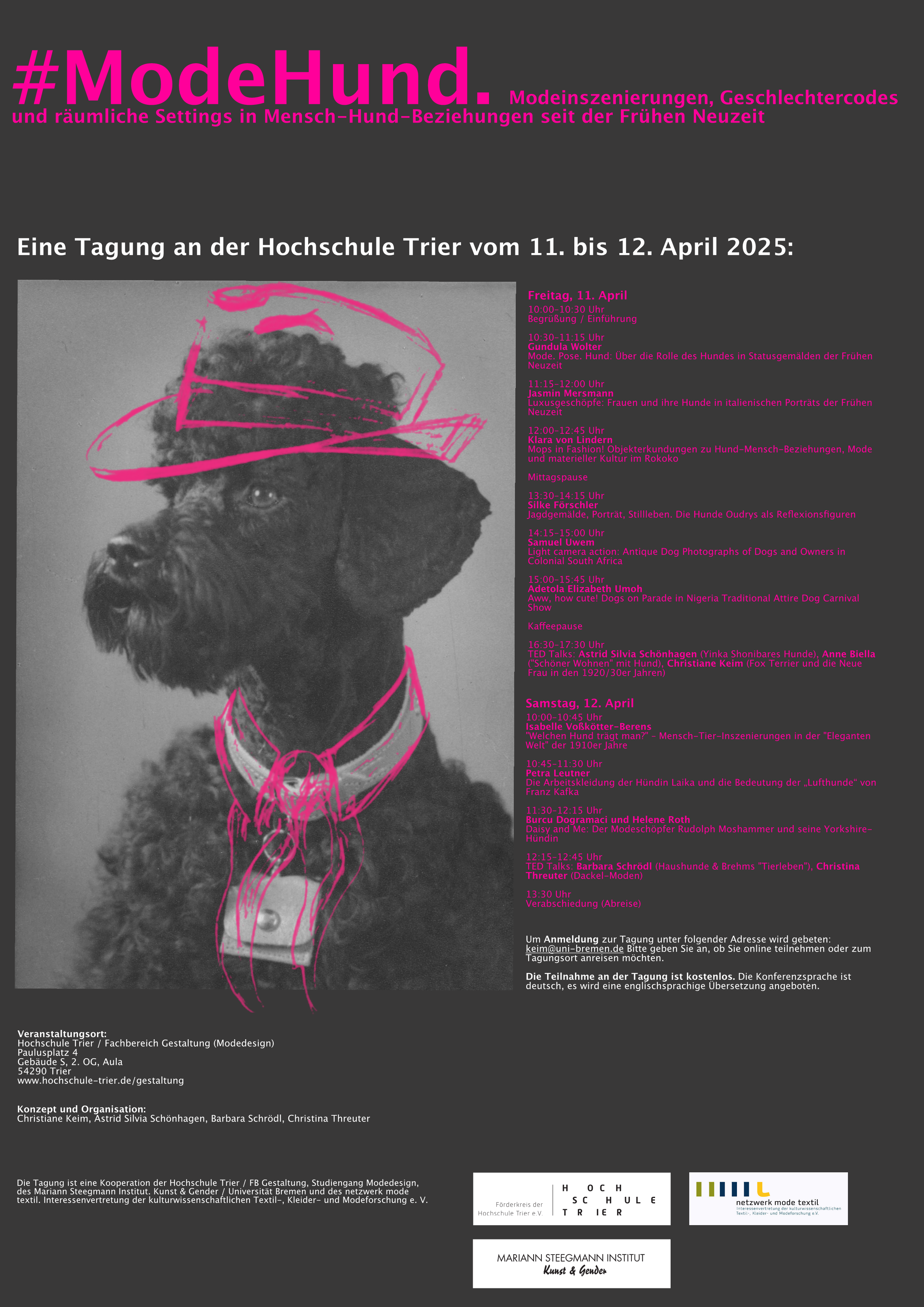

ForschungsschwerpunkteLehrt, schreibt und forscht zur Kunst- und Architekturgeschichte der Neuzeit (Schwerpunkt 18.–20. Jahrhundert), Wohnen, Geschlecht und Raum, und Mensch-Tier-Beziehungen in der visuellen Kultur.

Publikationen(Auswahl)

Herausgaben

Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, hg. gemeinsam mit Silke Förschler und Astrid Silvia Schönhagen, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 6).

Aufsätze

Fadenspiele. Schnittstellen und Überkreuzungslinien einer kultur- und genderwissenschaftlichen Forschung zu Akteur*innen und Aktionsfeldern des Wohnens, in: Christian von Wissel, Jörn Tore Schaper (Hg.): Architektur für Alle?! Emanzipatorische Bewegungen in Planung und Raum, Bremen Carl Ed. Schünemann 2022, S. 46–53.

Neue Wohnung – Neuer Mensch, in: Birgit Jooss, Philipp Oswalt, Daniel Tyradellis (Hg.): Bauhaus/Documenta. Vision und Marke, Leipzig: Spector Books 2019, S. 161–164.

ProjekteForschungsprojekt c/o Habitat Tier, gemeinsam mit Silke Förschler und Astrid Silvia Schönhagen.

Vorträge(Auswahl)

Charlotte Perriand auf der Corbusier-Liege. Die Neue Frau als Bildzeichen und die Designerin als Protagonistin moderner Wohngestaltung

Vortrag in der Kunststiftung Bönsch, Wolfsburg, 22.11.2022.CATviews. Eine Lektüre von David Hockneys Mr. and Mrs. Clark and Percy (1971) als interspecies Begegnung im Wohnen

Vortrag im Rahmen der Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens, Universität Bremen/Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Bremen, 19.6.2022.Zwischen Hundehütte, Galerie und Wohnraum. Vom Ausstellen tier-menschlicher Cohabitation

Vortrag gemeinsam mit Astrid Silvia Schönhagen im Kepler Salon der Universität Linz, 12.10.2021. -

Astrid Silvia Schönhagen

Astrid Silvia Schönhagen

Astrid Silvia Schönhagen, M.A., ist Kunst- und Medienwissenschaftlerin und arbeitet als freie Lektorin und Projektmanagerin im Bereich kunst- und kulturwissenschaftliches Sach- und Fachbuch. Sie ist Mitinitiatorin und -leiterin des Forschungsprojekts c/o Habitat Tier im Forschungsfeld wohnen+/–ausstellen an der Universität Bremen sowie Redaktionsmitglied von kunsttexte.de (Sektion „Ökologie(n) in der Kunst“).

ForschungsschwerpunkteIhre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die politische Ikonografie des Interieurs, die materielle Alltagskultur der Moderne (insbes. exotistische Bildtapeten um 1800), Verschränkungen von Architektur-, Mode- und Bekleidungsdiskursen in der zeitgenössischen Kunst sowie Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen.

Publikationen(Auswahl)

Herausgaben

Trophäen – Inszenierungen der Jagd in Wohn- und Ausstellungsräumen, hg. gemeinsam mit Silke Förschler, Bielefeld: transcript 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 12).

Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, hg. gemeinsam mit Christiane Keim, Silke Förschler, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 6).

Interieur und Bildtapete. Narrative des Wohnens um 1800, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Bielefeld: transcript 2014 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 2).

Aufsätze

Trophäen für den Catwalk. Faux-Taxidermie-Kreationen in der Haute Couture des Maison Schiaparelli, in: Tierstudien, 28, 2025, im Erscheinen.

Queering Bulldogs. Damenimitatoren und hundlich-menschliche (Selbst-)Inszenierung im Berlin der Weimarer Republik, in: Tierstudien, 24, 2023, S. 85–97, gemeinsam mit Christiane Keim.

Napoleon in der ,guten Stube‘. Das Interieur als Medium postnapoleonischer Geschichtsrhetorik, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), S. 212–238.

Down the Rabbit Hole… Passagen durch fantastische Tapetenwelten / Down the Rabbit Hole… Passages through the Phantasmagoric World of Scenic Wallpaper, in: Patricia Lambertus, Ausst.-Kat., Gerhard-Marcks-Haus, 25.7.–24.10.2021, Berlin: Distanz 2021, S. 57–65 (dt.) / S. 66–72 (engl.).

W e a r a b l e H o m e s. Die Verknüpfung von Bekleidungstheorie, Körperkonzepten und Wohndiskursen in Tragbaren Architekturen von den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 5), S. 239–271.

Habitate der Mobilität – Mary Mattinglys W e a r a b l e (P o r t a b l e) H o m e s für eine postapokalyptische Ära, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume in Kunst – Architektur – Visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 7), S. 271–291.

Das Interieur als Bühne. Dufours tapeziertes Südsee-Arkadien und die Verinnerlichung naturalisierter ,Geschlechtscharaktere‘ im Wohnen, in: Gerald Schröder, Christina Threuter (Hg.): Wilde Dinge in Kunst und Design. Aspekte der Alterität seit 1800, Bielefeld: transcript 2017, S. 30–59.

Azra Akšamijas W e a r a b l e M o s q u e s. Kleidung als transkulturelle Camouflage, in: kunst und kirche, 2, 2016, S. 4–11.

ProjekteForschungsprojekt c/o Habitat Tier

MitgliedschaftenForschungsfeld wohnen+/–ausstellen

Forum Jagdgeschichten

kunsttexte.de

BücherFrauen e.V.

Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren e.V. (VFLL)

VorträgeLehraufträge -

Prof. Dr. Elena Zanichelli

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)Prof. Dr. Elena Zanichelli

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)

Juniorprofessorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie (bis Sept. 23)

Professorin für Kunstgeschichte des Moderne und Gegenwart am Kunstgeschichtlichen Institut der Philipps-Universität Marburg Forschungsschwerpunkte

ForschungsschwerpunkteSie untersucht die Wechselwirkungen zwischen (zeitgenössischer) Kunst, Feminismus, Massenmedien, dem ‚Privaten’ und der Konsumgesellschaft.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Privat. Bitte eintreten! Rhetoriken des Privaten in der Kunst der 1990er Jahre, Bielefeld: transcript 2015.

Herausgaben

wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, special issue, Februar 2022, hg. zusammen mit Valeria Schulte-Fischedick, https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1620/1622

Women in Fluxus and Other Experimental Tales. Eventi, Partiture, Performance, Publikation zur gleichnamigen Ausstellung, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Mailand: Skira 2012, 2 Bände, Bd. 1: Saggi, Bd. 2: Antologia (Herausgeberin und Autorin).

Aufsätze

Die Wand als Störgröße: Monica Bonvicini, in: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting, Ausst.-Kat., Kunsthaus Graz, Austria: Monica Bonvicini: I Don’t Like You Very Much’, 22 Apr – 21 Aug 2022, sowie Kunst Museum Winterthur, Switzerland: ‘Monica Bonvicini: Hurricanes and Other Catastrophes’, 10 Sep–13 Nov 2022, Köln: Walther Koenig 2023.

Zwischen Baby- und Beischlaf. Der dissonante Charme des Häuslichen in Deana Lawsons afroamerikanischen Familienporträts, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

Einleitung// Ein feministisches Glossar, oder Getting the #FEMINISM you Deserve; Introduction// A feminist glossary, or: Getting the #FEMINISM you deserve, in: wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, hg. von Elena Zanichelli, Valeria Schulte-Fischedick, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, Februar 2022, S. 8–19, S. 20–30 (d/engl).

(d) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1578/1579

(e) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1579/1580Zur Rhetorik in der Kunst der Postmoderne, gemeinsam mit Manuela Schöpp, in: Wolfgang Brassat (Hg.): Rhetorik in den bildenden Künsten, Handbuch in der Reihe Handbücher zur Rhetorik, Berlin: De Gruyter 2017, S. 757–777.

Repräsentationen des Privaten, in: Hubertus Butin (Hg.): Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln: snoeck Verlag 2014, S. 311–314.

ProjekteFamily Values – zur visuellen Re-Artikulation eines konfliktbeladenen Modells

Forschungsprojekt über den künstlerischen und (massen-)medialen Wandel von Familienbildern seit der Moderne, nimmt die gegenwärtige Wandlung von „Kern-“ bzw. „Normal-“ zu „Weltfamilien“ (Beck-Gernsheim 2011) zum Anlass, visuelle (Re-)artikulationen westlicher Familienrepräsentationen in Kunst und Medien vergleichend zu analysieren Ausgangspunkt ihrer Analysen ist die Transformation der Institution Familie, die als traditioneller „Hort von Ruhe, Liebe und Geborgenheit“ (Beate Rössler) seit dem 19. Jahrhundert sozialwissenschaftlich und anthropologisch für den Raum des Privaten steht. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie sich westliche Familienmodelle im Zeitalter der postfamiliären Familie künstlerisch artikulieren lassen, sondern auch, wie die Kunst ihr eigenes Familienmodell – als Gegenerzählung – imaginiert oder aber kritisch verklärt, etwa im Kontext dekolonialer Ästhetik. Die Behauptung einer aktuellen Re-Artikulation von Familienbildern entspringt der an Cultural und Visual Studies orientierten Frage, wie dominante Codes visuell erkennbar werden, also ganz im Sinne Stuart Halls: Wer repräsentiert wie wen, und weshalb?Formlosigkeit... mit Folgen. Exzentrische Abstraktion, Anti-Form, Post-Minimalismus, Informe und ihre Relektüren

Leitung der gleichnamigen Tagungssektion auf dem XXXVI.

Kunsthistorikertag in Stuttgart, Universität Stuttgart (Konzept: Valeria Schulte-Fischedick), 25. März 2022MitgliedschaftenKuratorium, Kulturstiftung der Länder, seit 2020

Neues Sammeln, Kulturstiftung der Länder, Jurymitglied 04/2022

Heinrich-Böll-Stiftung, Alumna, seit 2006

Zeitschrift für Kunstgeschichte, Beiratsmitglied seit 11/2020

Vorträge(Auswahl)

All together now? Family images in postfamilial times

Online-Vortrag im Rahmen der Konferenz Hitting Home: Representations of the Domestic Milieu in Feminist Art, Panel Challenging Normative Constructs of the Nuclear Family, South African Art and Visual Culture, University of Johannesburg, 15. November 2022.Ich und Du und Wir (und Alle anderen auch): Zu Barbara Krugers appellativen Sprachfunktionen

Vortrag im Rahmen der Abendveranstaltung Privat – bitte eintreten – zu Barbara Krugers Ausstellung „Bitte lachen / Please cry“, Neue Nationalgalerie Berlin, 03. August 2022.Family Values: On The Visual Re-Articulation of a Conflicting Model

Vortrag im Rahmen der German Studies Lecture Series, Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages, School of Humanities and Sciences, 17. Mai 2022.Einleitung

Online-Vortrag im Rahmen der 6. Forschungswerkstatt der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen, RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, zusammen mit Dr. Kathrin Heinz, 4. Februar 2022.Mamma mia! On the visual (re-)articulation of motherhood in contemporary art and culture

Vortrag im Rahmen der Tagung Diverse Families: Parenthood and Family/s beyond Heteronormativity and Binary Gender, Panel 3: „Family Images: Visual (re-)negotiations of gender and parenthood, Humboldt-Universität zu Berlin, Senatssaal, 07. Oktober 2021.Chair, Online-Konferenz Seeing the ‘Other’? Theories & Histories of (Post-)Colonial Visual Culture, Panel „Theories and Methodologies”

Virtual Conference, German

Maritime Museum Bremerhaven, in Cooperation with the Institute for Postcolonial Literary and Cultural Studies, the Institute for Anthropology and Cultural Studies and the Institute for Art History / Film Studies / Art Education at the University of Bremen, 8. April 2021.LehrveranstaltungenTheorien der Gegenwartskunst

Seminar u. a. zur Sorge- und Regenerationsarbeit und zum Themenbereich Autofiktion im Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Universiät Bremenwie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen

Seminar im Bachelor Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Universität BremenBild – Raum – Subjekt

Forschungskolloquium für Kunstwissenschaft und Visuelle Kultur, Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Promotionskolloquium Kunstwissenschaft, Universität Bremen

-

Dr. Kathrin Heinz

Leiterin und Geschäftsführerin, Vorstand des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & GenderDr. Kathrin Heinz

Kathrin Heinz (Dr. phil.) ist Kunstwissenschaftlerin. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (MSI) sowie Leiterin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK) an der Universität Bremen. Gemeinsam mit Irene Nierhaus gibt sie die Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen (transcript) heraus. Seit 2005 ist sie Mitherausgeberin der Fachzeitschrift FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.

ForschungsschwerpunkteSchwerpunkte in Forschung und Lehre beziehen sich auf die Kunst- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Konzeptionen von Künstler*innenschaft in der Moderne, Wohn- und Geschlechterforschung.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Heldische Konstruktionen. Von Wassily Kandinskys Reitern, Rittern und heiligem Georg, Bielefeld: transcript 2015.

Herausgaben

Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus. Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 7).

Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Johanna Hartmann und Christiane Keim. Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).

Zeichen/Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, hg. gemeinsam mit Sigrid Adorf. Bielefeld: transcript 2019.

Aufsätze

Saint Georges, madones et autres objets. Au plus près des natures mortes de Gabriele Münter,

in: Ausst.-Kat. Gabriele Münter : Peindre sans détours, hg. Isabelle Jansen, Hélène Leroy, Anne-Lise Weidmann, Paris-Musées 2025, S. 114-121.„They smell the same!“ Verhängnisvolle Wohnverhältnisse in Bong Joon-hos PARASITE (2019), in: Drehli Robnik, Joachim Schätz (Hg.): Gewohnte Gewalt. Häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino, Wien: Sonderzahl 2022, S. 251–255.

GeWOHNte Seiten: Blättern, Einrichten, Kombinieren. Gestaltung als Wissenspraxis. In: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021, S. 44–81. (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Rein ins Haus. Raumverhältnisse und Wohnbeziehungen an stillen Orten, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021, S. 339–365 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).

An dünnen Fäden: Raumarbeiten und Wohndinge, in: Suse Itzel (Hg.): Suse Itzel Auflösungen, Künstlerinnenbuch, 2020, S. 97–105.

Von ausgeschnittenen Möbeln und eingeklebten Gefäßen. Zur Edition von Mia Unverzagt, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Heft Nr. 64, 2018, S. 108–113.

Bezugssystem Matratze [Denkausschnitte], in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, Bielefeld: transcript 2016, S. 41–55 (Schriftenreihe wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).

ProjekteForschungsfeld wohnen+/-ausstellen (Leitung)

Forschungsprojekt Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen (Leitung, gemeinsam mit Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus)

Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Symposium, 11./12. Juli 2024, Mahlsdorf (Leitung, gemeinsam mit Prof. Dr. Kerstin Brandes und Astrid Silvia Schönhagen M.A.)

Forschungsprojekt Künstler*innen haushalten. Wohnen als ästhetische und epistemische Praxis (AT)

MitgliedschaftenUlmer Verein - Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.

Frauen Kunst Wissenschaft e.V. (Vorstand), Trägerverein von FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur

Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK

Museumsfreunde Weserburg (Vorstand)

GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst

Kunstverein Bremen

Blaumeier-Atelier (Fördermitgliedschaft)

Vorträge(Auswahl)

Wohnen in Bildern: Gabriele Münters Räume

Vortrag anlässlich der Buchpräsentation Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023), Akademie der bildenden Künste Wien, 09.04.2024.(Sich) Raum nehmen. Wohnpolitiken und Geschlechterverhältnisse

Vortrag am Institut für Architekturbezogene Kunst, TU Braunschweig, 19.05.2022.Studio-Gespräch bei buten un binnen

am 26.3.2022 zum Thema Wohnen anlässlich der Wochenserie Zeig mir, wie du wohnst. URL:

https://www.butenunbinnen.de/videos/talk-mariann-steegmann-institut-kathrin-heinz-100.htmlGerahmtes Wohnen

Einführung zur Internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur, Universität Bremen, Onlineveranstaltung, 18.–20.6.2021.Wie Kunstgeschichte erzählen? Gabriele Münter retrospektiv

Vortrag im Sophiensalon am Forschungszentrum Musik und Gender, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 24.4.2019.Gemalte Geschichten und andere Rahmungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter

Vortrag in der Reihe KunstBewusst, Museum Ludwig Köln, 11.12.2018Über Bildfindungen und Objektanordnungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter

Vortrag bei Ein Symposium für Gabriele Münter, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 23.–24.2.2018.Verdeckte Einschreibungen – Körper/Dinge und andere Wohnbedürfnisse

Vortrag bei Wie Wohnen? Interdisziplinäres Arbeitstreffen an der Schnittstelle von Mode, Kunst, Textildesign und Medien, Universität Paderborn, 2.2.2018. -

Dr. Urs Brunner

Vorstand (Mariann Steegmann Stiftung)Dr. Urs Brunner

Vorstand der Mariann Steegmann Stiftung

-

Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (bis März 2021), Vorstand (beratend)Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Irene Nierhaus, bis 2021 Professorin für Kunstwissenschaft und ästhetische Theorie an der Universität Bremen und Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender in Kooperation mit der Universität Bremen. Gründungsprofessorin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen und der gleichnamigen Schriftenreihe bei transcript mit Kathrin Heinz. Seit 2012 im Beirat der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur. Seit seit 2021 Vorsitzende der Mariann-Steegmann-Stiftung Deutschland und seit 2023 Mitglied des Universitätsrates der AAU-Universität Klagenfurt. Mitglied des Wohnprojektes Gleis 21 Wien.

ForschungsschwerpunkteForschungen zur visuellen und räumlichen Kultur, insbesondere zu Beziehungen zwischen Kunst, Architektur und bildnerischen Medien des 19. und 20. Jahrhunderts wie der Gegenwart. Wohnen wird als zentrale Kategorie gesellschaftlicher Raumbildung und entsprechendes Prozessgefüge von Bild, Raum und Subjekten untersucht. Der Fokus liegt auf Geschichte, Gesellschaftspolitik und dem Konzeptiven des Wohnens in verschiedenen Formen und Formaten des Visuellen.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Arch6: Raum, Geschlecht, Architektur, Wien: Sonderzahl 1999.

Herausgaben

Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und Visueller Kultur der Moderne, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).

WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).

Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2020 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 7).

Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2016 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).

Aufsätze

Das eingerichtete Leben: Zu Zeige- und Bildpolitiken des Wohnens im Roten Wien, in: ARCH+ Zeitschrift für Architektur und Urbanismus, Heft 244 Wien – Das Ende des Wohnbaus (als Typologie), 2021, S. 78-83.

Wohnen. Domestisches, Wohnwissen und Schau_Platz: Kulturanalysen zum Gesellschaftlichen des Ein_Richtens: Theoretische Prolegomena für eine kunstwissenschaftliche Wohnforschung, in: Sigrid Adorf, Kathrin Heinz (Hg.): Zeichen/ Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, Bielefeld: transcript 2019, S. 131–146.

Vollständige Liste unter: https://www.uni-bremen.de/kunst/personen/prof-dr-irene-nierhaus/

ProjekteWohnen als politische und ästhetische Gestaltung von Leben. Zu sozialen, kulturellen und medialen Positionen des Bewohnens als dem umfangreichsten gesellschaftlichen Raumhandlungsgefüge (AT)

Buchprojekt, das Wohnen als konzeptives Feld von Beziehungen und Diskursen zwischen Räumlichkeiten, Visuellem, Subjektivierungen und Vergemeinschaftungen untersucht. Gegenstand ist das medial produzierte Wohnwissen und seine Un/Sichtbarkeitsstrategien und Darstellungsmodi – sowohl als affirmative wie widerständige Prozesse – in Theorie, Medien, Kunst und Literatur.

-

Prof. Elke Krasny, Ph.D.

Beirätin und VorsitzProf. Elke Krasny, Ph.D.

Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Mariann Steegmann. Instituts. Kunst & Gender ab 2024

Akademie der bildenden Künste Wien

www.akbild.ac.at

© Yona Schuh -

Dr. Arie Hartog

Wissenschaftlicher BeiratDr. Arie Hartog

Wissenschaftlicher Beirat des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender

Direktor des Gerhard Marcks Hauses Bremen

-

Dr. Bernadette Krejs

Wissenschaftlicher BeiratDr. Bernadette Krejs

Dipl.-Ing. Dr.in techn. Bernadette Krejs

Senior Scientist (PHD) am Forschungsbreich Wohnbau und Entwerfen, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien

Bernadette Krejs (PHD) ist Architektin und Forscherin und derzeit an der Technischen Universität Wien am Forschungsbereich für Wohnbau und Entwerfen tätig. Ihre Arbeiten bewegen sich in einem transdisziplinären Forschungsfeld zwischen Architektur, Wohnbau und Visueller Kultur. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Bücher (Instagram-Wohnen (2024), WIEN: Das Ende des Wohnbaus (als Typologie) (2023/2021), Lorde for Architecture Students (2023)) und Mitgründerin des feministischen Kollektivs Claiming*Spaces. Mit der aktivistischen Forschungspraxis Palace of Un/Learning kooperierte sie mit internationalen Institutionen wie Fondació Mies van der Rohe Barcelona, Oslo Architecture Triennale, Design Academy Eindhoven, DAZ – Deutsches Architekturzentrum Berlin.

Publikationen(Auswahl)

Monografien

Instagram-Wohnen. Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen Wohnbildwelten, transcript: Bielefeld 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 10).

Herausgaben

Baxi, Kadambari / Glogar, Isabel / Heindl, Gabu / Krejs, Bernadette / Schneider, Tatjana (ed.): Changing Spatial Practice: Alliances, Activism and Networks, Dimensions 09. Journal of Architectural Knowledge, 2025. (forthcoming)

Soziales Wohnen in Wien - Ein transdisziplinärer Dialog, hg. gemeinsam mit Judith Lehner, Simon Güntner, Michael Obrist, TU Academic Press Wien. (forthcoming)

ARCH+244 Vienna: The End of Housing (as a Typology), hg. gemeinsam mit Christina Lenart, Anh-Linh Ngo, Michael Obrist, Leipzig: Spektor Books 2024.

Lorde for Architecture Students, hg. gemeinsam mit Brady Burroughs, Afaina de Jong, Inge Manka, Stockholm 2023.

Artikel